Les Lucioles

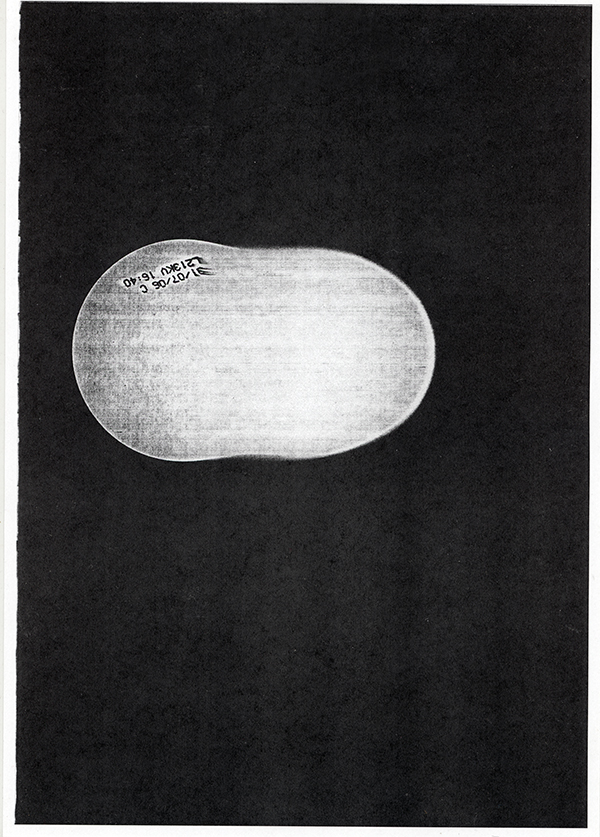

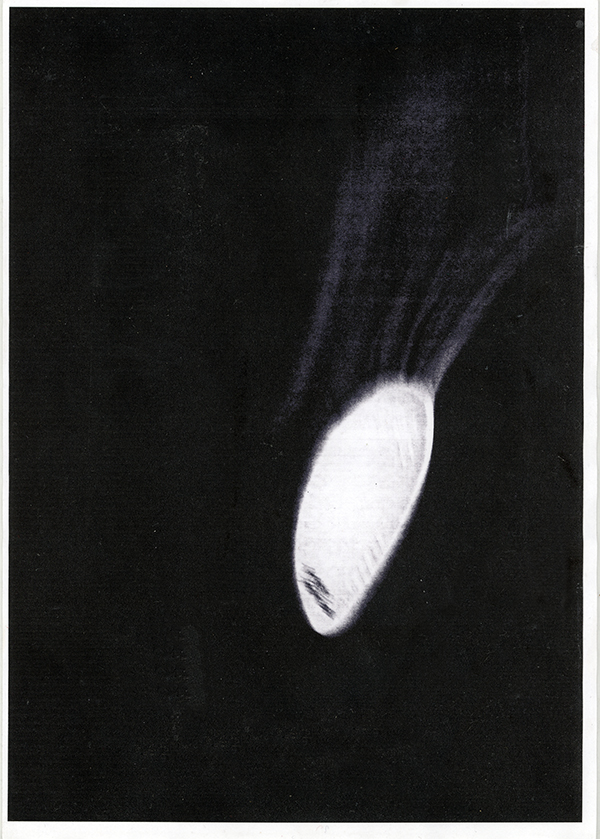

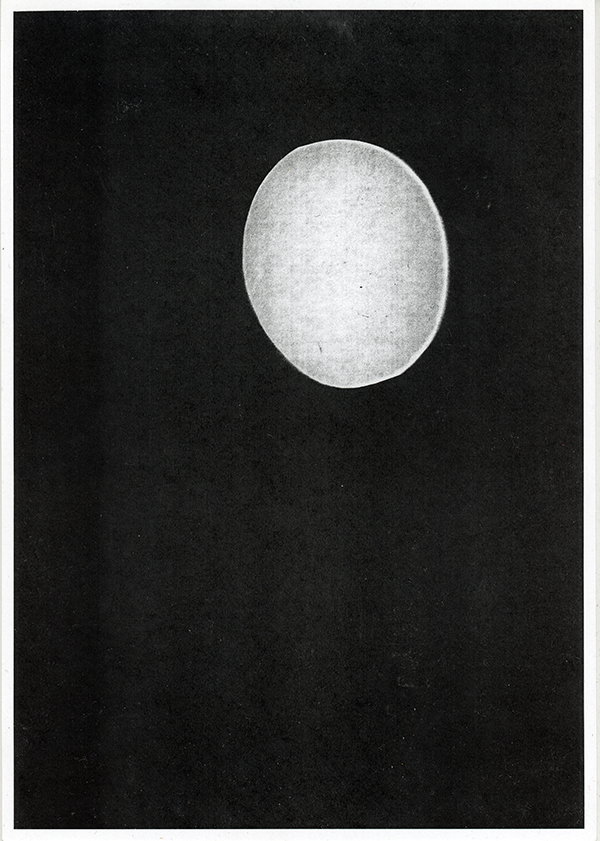

Les Lucioles est une série de 14 photocopies réalisées en éclairant la plaque de verre d’une photocopieuse avec une lampe de poche. À nouveau, Jacqueline Mesmaeker explore le support de reproduction de la photocopie, comme elle l’a fait dans la série Les Charlottes.

Les Lucioles, 2011

Technique mixte, encre synthétique sur papier, présentoir

(5) x 29,7 x 21 cm & (9) x 26 x 19 cm

(…) Les lucioles sont à mi-chemin entre les Charlottes et les Introductions Roses. Je veux dire par là que, dans l’exposition, l’œuvre que Jacqueline Mesmaeker appelle «Lucioles» est, à la fois, voisine des «Charlottes» et des «Introductions Roses». Elles agissent comme une ponctuation, une œuvre en mouvement qui entretient des relations avec des deux voisines, comme un trait d’union entre elles. Avec les «Introductions Roses», les lucioles partagent cette notion de surgissement de l’espace dans notre regard. Tout comme les «Charlottes», ce sont des photocopies, cette fois bien plus récentes. Et ces lucioles sont tout aussi fantomatiques que la présence de l’Archiduchesse. Nous ne connaissons pas leur nature, leur composition, elles sont démesurées, nous ne savons même pas si elles nous sont proches ou lointaines ; peut-être ne sont-elles pas plus grandes que des têtes d’épingle. Ce sont d’étranges objets stellaires, des lueurs parfois ceintes de légères nébuleuses qui apparaissent dans l’éther noir. Elles ne sont jamais de la même forme, elles ne sont jamais à la même place. Jacqueline Mesmaeker nous dit que ce sont des lucioles. «C’est en repensant aux serres que les lucioles sont réapparues, nous dit-elle. Du côté de la Hulpe, en été, lors de nuits chaudes et noires, les lucioles étaient là, dansant en huit avec leur lumière, si brillantes qu’elles éclairaient les plantes alentour. Peut-être qu’aujourd’hui les pesticides les auraient fait disparaître».

Je repense bien évidemment à la «Survivance des lucioles» de Georges Didi-Huberman, cet essai sur l’organisation du pessimisme selon Walter Benjamin. Dans les années 30, Benjamin fait remarquer qu’une des raisons de la catastrophe qu’il est en train de vivre est l’incapacité dans laquelle nous nous trouvons d’échanger des expériences. La destruction des savoirs traditionnels ne conduit pas à la construction de nouveaux savoirs. Le passé ne survit que dans des restitutions passagères, des images fragiles et intermittentes. Quand on ne voit plus les étoiles apparaître et disparaître dans le ciel, l’aura disparaît. Dans la lignée de ce constat benjaminien, Georges Didi-Huberman émet l’hypothèse que le non-savoir peut, lui aussi, devenir puissance. Il réagit, en fait, contre le pessimisme excessif de Pasolini qui, dans un article publié quelques mois avant sa mort, avait constaté la disparition des lucioles. Cet écrit éthique et politique, ce diagnostic désespéré, paru le 1er février 1975 dans le Corriere della Serra, se réfère à un texte plus ancien, une lettre de 1941, que Pasolini adresse à son ami Franco Farolfi. Pier Paolo Pasolini n’a pas tout a fait dix-neuf ans quand il écrit : «Il y a trois jours, Paria et moi sommes descendus dans les recoins d’une joyeuse prostitution, où de grasse mamans (…) nous ont fait penser avec nostalgie aux rivages de l’enfance innocente. Nous avons ensuite pissé avec désespoir (…) La nuit dont je te parle nous avons dîné à Paderno, et ensuite dans le noir sans lune, nous sommes montés vers Pieve del Pino, nous avons vu une quantité énorme de lucioles qui formaient des bosquets de feu dans les bosquets de buissons, et nous les enviions parce qu’elles s’aimaient, parce qu’elles se cherchaient dans leurs envols amoureux et leurs lumières, alors que nous étions secs et rien que des mâles dans un vagabondage artificiel. J’ai alors pensé combien l’amitié est belle, et les réunions de garçons de vingt ans qui rient de leurs mâles voix innocentes, et ne se soucient pas du monde autour d’eux, poursuivant leur vie, remplissant la nuit de leurs cris. Leur virilité est potentielle. Tout en eux se transforme en rires, en éclats de rire. Jamais leur fougue virile n’apparaît aussi claire et bouleversante que quand ils paraissent redevenus des enfants innocents, parce que dans leur corps demeure toujours présente leur jeunesse totale, joyeuse.» Puis, presque immédiatement après : «Ainsi étions-nous cette nuit-là : nous avons ensuite grimpé sur les flancs des collines, entre les ronces qui étaient mortes et leur mort semblait vivante, nous avons traversé des vergers et des bois de cerisiers chargés de griottes, et nous sommes arrivés sur une haute cime. De là, on voyait très clairement deux projecteurs très loin, très féroces, des yeux mécaniques auxquels il était impossible d’échapper, et alors nous avons été saisis par la terreur d’être découverts, pendant que des chiens aboyaient, et nous nous sentions coupables, et nous avons fui sur le dos, la crête de la colline.»

En fait, dans son essai, Georges Didi-Huberman nous dit que les lucioles n’ont disparu qu’à la vue de ceux qui ne sont plus à la bonne place pour les voir émettre leur signaux lumineux et que les images, pour peu qu’elles soient rigoureusement et modestement pensées, pensées par exemple comme images – lucioles, ouvrent l’espace pour une telle résistance. L’expérience est indestructible, quand bien même elle se trouverait réduite aux survivances et aux clandestinités de simples lueurs dans la nuit. Même dans un monde de destruction, on peut se retirer hors du monde, travailler à une lueur, à la persistance d’une liberté de mouvement. On peut agir, malgré tout, sans se replier, raconter une histoire, envoyer des parcelles d’humanité, ne pas nous contenter de dire non à la lumière aveuglante, mais dire oui dans la nuit. C’est assurément une attitude que partage Jacqueline Mesmaeker. Ses lucioles restent proches de nous, fragmentaires et mouvantes, comme une échappée fragile, elles nous effleurent, elles ne font que passer, intermittentes. Ce sont des apparitions uniques qui ne citent qu’un instant, de sont des instantanés, de courts moments, investis par la pensée. Elles déclineront peut-être, mais ne disparaîtront pas. Peut-être seront-elles aperçues plus tard, par un autre, elles survivront dès lors d’une autre façon. Ouvertes, inachevées et mobiles. Des expériences se transmettent, des formes s’inventent ou réapparaissent comme des lucioles.

1998

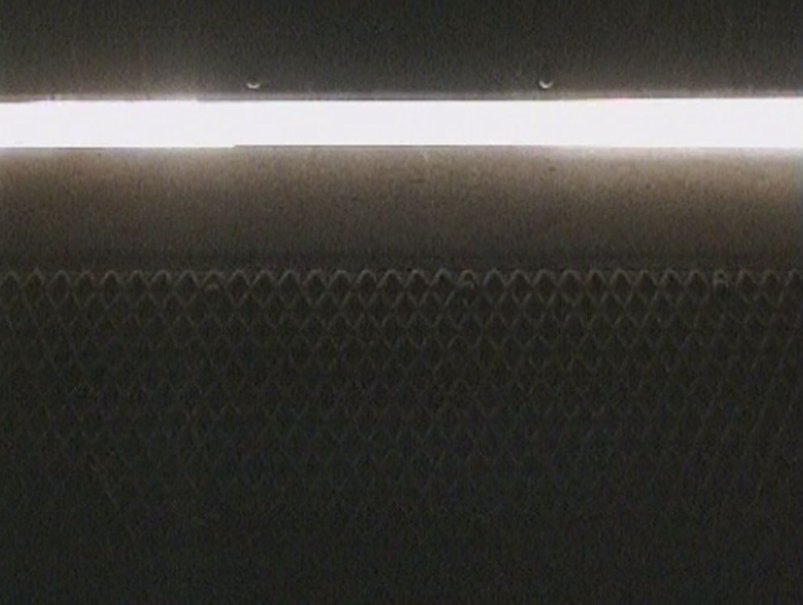

Dans 1998, nous voyons la montée et la descente d’un ascenseur industriel. Jacqueline Mesmaeker fait ainsi allusion à l’œuvre du peintre américain Barnett Newman. Très

vite, ce dernier est devenu une référence dans son travail, notamment à travers son idée du zip, une bande verticale de ruban adhésif coloré qui empêche le spectateur de se perdre dans l’espace immense.

Jacqueline Mesmaeker

1998 (La chambre claire), 1995

Réalisation: Jacqueline Mesmaeker

Prise de vue: Jacqueline Mesmaeker, Marc Hujoel

7’58’’, Hi8 numérisé, couleur, son mono

Collection Mac’s Grand Hornu et courtesy galerie Nadja Vilenne

Le travail de Jacqueline Mesmaeker se joue avec malice des cadres qui l’entourent, qu’ils aient été indifféremment imposés par un contexte ou choisis par l’artiste. C’est un travail qui passe sa tête dans l’entrebâillement des portes, qui surgit au détour d’un carrefour, qui vient souvent par surprise : pas tant par calcul ou intelligence stratégique que par conviction que dans l’inattendu se trouve le sel de la vie, ce qui nourrit sans cesse le goût du prochain épisode. Apparaissant, et disparaissant aussi, sous la forme de dessins, d’objets et d’images trouvés, de photographies et de vidéos, l’œuvre de Jacqueline Mesmaeker se fait héritière des facéties du surréalisme tout autant que de la rigueur métaphysique de l’art minimal et conceptuel.

La vidéo intitulée 1998 et réalisée non sans humour en 1995 consiste en une seule séquence tournée à l’intérieur de ce qui s’apparente à un ascenseur métallique allant et venant d’un étage à l’autre, sans jamais s’y arrêter. La caméra est orientée vers le seuil de l’ascenseur marqué d’un motif de losanges et, selon qu’on se trouve à un palier ou entre deux étages, se distinguent des rais de lumière, des fragments d’une salle dans laquelle résonnent des voix, des pas…

Ce film joue avec l’idée de métaphore comme un chat avec une pelote de laine. Il est tout à la fois simple et dense, enjoué et grave, et son sens se révèle au spectateur de la même manière qu’un tirage argentique passe progressivement des blancs aux noirs, de l’opacité à la limpidité dans le secret du laboratoire photographique.

S’il est un hommage à l’enfance, au plaisir espiègle que l’on pouvait avoir à faire monter et descendre l’ascenseur vide des vieux immeubles ou des supermarchés, c’est tout autant un film/vie : un film qui condense les étapes de clarté et d’obscurité qui rythment une existence ; un film qui parle des jours et des nuits, de la conscience et du songe, de la ville et du domicile et de la tombe aussi. Tout cela qui se superpose dans la mémoire et dont on garde au final l’essentiel souvenir d’une intensité, d’une présence au monde dont il y a toujours lieu de s’émerveiller.

Ce film parle de la pratique artistique que l’on peut mener si obstinément tandis que dehors, le temps passe, le monde se fait. Il est question de la relation entre l’image fixe et l’image mouvante. Il est question du dessin que réalise fortuitement l’ascenseur en griffant les murs. Il est question de la peinture que l’on fait et refait sans cesse, à l’égal de l’image qui affleure au-devant de cette vidéo et qui ressemble à une toile que l’on recouvrirait continûment d’une couche de noir, de gris, de blanc.

LA PÊCHE À LA LUMIÈRE, 2007

Réalisation: Jacqueline Mesmaeker Prise de vue et montage: Jacqueline Mesmaeker, Philippe Van Cutsem

18’06’’, mini DV numérisé, N&B, sans son.

Courtesy galerie Nadja Vilenne, Liège

La Pêche à la lumière

La Pêche à la lumière présente l’enregistrement de la lumière incidente qui pénètre une bouteille d’eau SPA en plastique. L’image fascinante, dans laquelle deux éléments se rencontrent, maintient son mystère jusqu’à la fin.

Il arrive que l’art, lorsqu’il s’attache à faire voir avec simplicité les événements du temps qui passe, retienne l’attention à la mesure de sa résistance au désir de comprendre. C’est un art qui glisse entre les doigts comme du sable et vous laisse en tant que « consommateur » les mains vides, et vous oblige à ramasser le sable à nouveau pour le laisser s’échapper encore et encore… Cet art qui jongle et qui provoque l’esprit n’est plus conforme à notre époque de consommation instantanée et de compréhension immédiate d’une œuvre d’art. Quand l’art invite à résister, alors le refus et la négation sont des alliés. Il est rare, cet art conçu avec intelligence, assaisonné d’une logique laissée volontairement imparfaite et/ou d’images qui résistent à l’usure du temps – il est donc plus que jamais à chérir.

L’art a tendance, dans un environnement culturel donné, à s’adapter aux habitudes lisses et routinières des actes et de la pensée. Une oeuvre qui s’oppose à cela et qui tient bon face aux fluctuations des expressions culturelles de l’époque apporte une touche magistrale et durable à cette production culturelle. La production artistique de Jacqueline Mesmaeker se meut, depuis des décennies déjà, loin des vitrines officielles et commerciales pourvoyeuses d’éclat à ceux qui s’offrent de l’art pour le prestige. Elle se tient à l’écart de ceux qui tentent de soutenir un certain art, objet de transactions mercantiles, à l’aide de légitimations spéculative, critique ou historique.

L’oeuvre de Jacqueline Mesmaeker s’installe dans notre esprit ; elle s’en joue et le hante. Dans sa récente compilation de vidéos, les fils narratifs sont comme extraits des films pour aboutir à une succession d’événements qui, dans un montage répétitif, met bien souvent en évidence la liberté d’interprétation d’une oeuvre « laissée ouverte ». Ses films fascinants présentent des situations dans lesquelles défilent l’ordinaire et le banal, des situations dans lesquelles, par exemple, un enfant accomplit des actions plus ou moins avortées (Naoïse et Matthis). Des scènes particulièrement insignifiantes, qui peuvent même être mises en rapport avec des rituels rappelant la peinture ancienne, et plus précisément les poses iconiques de l’histoire de l’art, souvent inspirées de la mythologie et de la religion.

Il est étonnant de voir à quel point Jacqueline Mesmaeker parvient à combiner dans son art « le sublime du quotidien » avec des images suggestives dans lesquelles le vide « plein » procure un espace de respiration pour l’imagination du spectateur. « La pêche à la lumière » est le titre superbe d’une vidéo qui reste jusqu’au bout mystérieuse. C’est à peine s’il y a quelque chose à y voir ; les scintillements lumineux qui évoluent en douceur nous portent notamment vers les « natures mortes » de l’École hollandaise du Siècle d’or et ses peintres tels Frans Hals et Willem Hals. La pêche à la lumière est un sublime « tableau vidéo » où se révèle le désir de donner une image à un objet/sujet abject et semi diaphane produit par une lumière providentielle, rendant ainsi visible et concrète l’idée du temps présent.

Le travail de Jacqueline Mesmaeker est à situer sur le cercle le plus périphérique des événements artistiques actuels. Son art est enraciné dans un intérêt marqué pour la littérature et l’héritage d’une iconographie oubliée et perdue, une iconographie relative à l’art de « jadis », aujourd’hui totalement tombée dans les plis de l’histoire. La transmission de la pensée culturelle est éminemment dépendante du contexte de l’époque, et il est frappant de voir combien l’érosion de la mémoire culturelle est rapide. L’art de Jacqueline Mesmaeker suscite un profond sentiment élégiaque, à l’aide d’images qui s’accrochent au regard et à la pensée, invitant la mémoire à problématiser « notre » contemporanéité culturelle et à la placer dans une perspective plus large. Récemment, j’ai retrouvé une de ses publications, particulièrement belle, éditée à l’occasion d’une exposition à la Vleeshal de Middelburg en 1982. Mon attention fut attirée par la fascinante photographie d’un paysage vide, encadrée de manière classique

et accompagnée d’une mention sur le passe-partout : « Versailles avant sa construction ». Ce travail fabuleux où nature et culture se fondent en une oeuvre encadrée constitue une image suggestive où s’immiscent des allusions quant aux relations problématiques entre les deux médias que sont la photographie et la peinture. D’un côté, la possibilité de prendre un cliché de ce que l’on vit dans l’instant (apanage de la photographie) ; de l’autre le désir de fixer des moments uniques en des images tout aussi uniques (désir auquel la peinture se prête parfaitement) : Versailles avant sa construction semble bien ici le point de rencontre de son aspiration artistique. À la Vleeshal de Middelburg également, la mer et les oiseaux s’entremêlent dans un jeu plastique de projections multiples où la réalité et l’illusion se confondent, engageant dès lors un questionnement quant au statut de l’image dans le contexte de « nos » perceptions toujours changeantes et quant à la manière de vivre la réalité et d’y survivre. L’oeuvre de Jacqueline Mesmaeker associe la mémoire, le banal et le culturel au moyen d’une stratégie de récupération d’images. Ses insinuations élégantes au sein du large panorama de l’art et de la culture génèrent un langage visuel qui ne vous lâche pas. (Luk Lambrecht, 2011)

[sociallinkz]