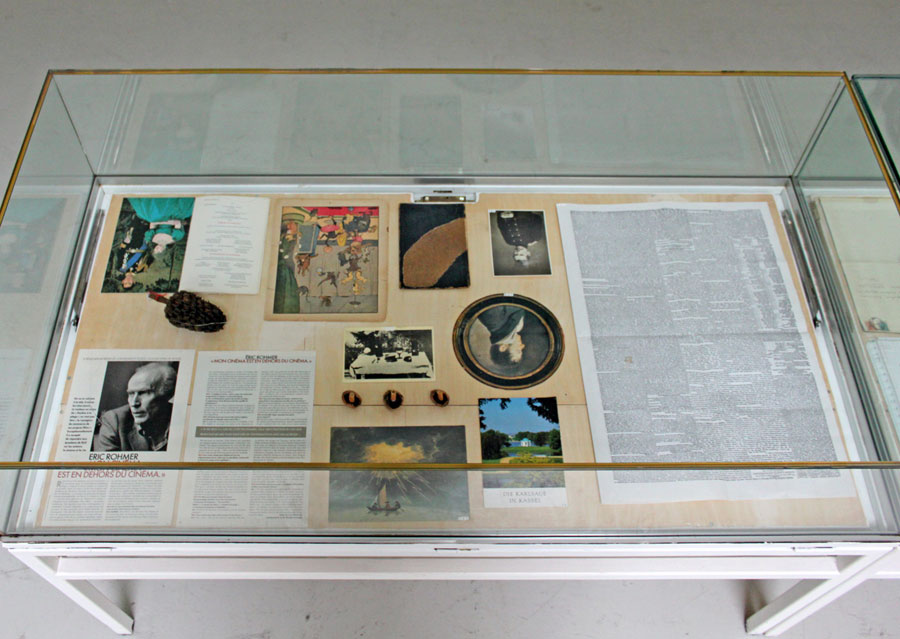

En 2002, le salon aux placards de l’hôtel des Consuls à Uzès est devenu, le temps d’une exposition, le « Salon des placards » de Jacqueline Mesmaeker, une œuvre in situ dont subsiste le film : « J’ai vu que tu n’as pas vu » que nous évoquions plus haut. Aujourd’hui, dix ans plus tard, le salon de l’hôtel d’Uzès est une galerie et les placards sont devenus vitrines. L’œuvre, ainsi revivifiée en une seconde configuration, s’appelle toujours « Le Salon des Placards ». Elle est, par nature, processuelle. Veillées par les « Charlottes » qui les surplombent dans l’exposition, chacune de ces vitrines est comme une serre qui protège les images et documents conservés par Jacqueline Mesmaeker. Voisines des « Charlottes », « Les Lucioles » évoquent des images fragiles, passagères et intermittentes ; elles survolent également ces vitrines. Cette constellation de lucioles, lueurs dans l’obscurité, sont comme ces pléiades d’images et de documents que Jacqueline Mesmaeker a déposées dans les vitrines. Lorsqu’à propos des Lucioles, j’ai évoqué leur disparition et le texte de Pasolini, cette lettre qu’il adresse à son ami Farolfi en 1941, Jacqueline Mesmaeker m’a simplement répondu : « Pasolini est une luciole ». De fait, il pourrait aussi habiter les vitrines, les placards de Jacqueline Mesmaeker. Quant au film « J’ai vu que tu n’as pas vu », il voisine ce « Salon des Placards » en vitrines, comme un contrepoint : surgies dans des temps différents, dans des situations distinctes, ici rassemblés pour une exposition, ces quatre travaux dialogues et se répondent.

Rien, en effet, n’est arrêté. Le Salon des Placards est en mouvement. Cette pléiade d’images et de documents peut faire l’objet de multiples agencements, susciter de nouvelles propositions en fonction de multiples facteurs, créant dès lors et sans cesse de nouveaux dialogues entre les images, sans épuisement aucun.

Je relis les premières lignes de « Atlas » de Borges, où il fait référence à ses conversations avec le poète Alberto Girri et le critique Enrique Pezzoni, tous deux à l’origine d’ « Atlas », qui assurément n’en est pas un, cette suite de très courts textes, rédigés au fil du temps et aux quatre coins du monde accompagnés de photos souvenirs, le plus souvent prises par Maria Kodama. « Ce livre, le voici. Il n’est pas le fait d’une suite de textes illustrés par des photographies ou une suite de photographies expliquées par des épigraphes ». C’est, écrit Borges, « un livre savamment chaotique ». Quatre ans plus tard, en 1987, son épouse, Maria Kodama, épiloguera : « Qu’était un atlas pour nous Borges ? Un prétexte pour enraciner dans la trame du temps nos rêves faits de l’âme du monde ». Les vitrines de Jacqueline Mesmaeker sont également savamment chaotiques. Elles rassemblent de petites choses disparates, qui du coup, parce qu’elles sont mises côte à côte, se mettent à dialoguer et s’éclairent mutuellement. Oui, il s’agirait bien ici d’un atlas, au sens où l’entend Didi-Huberman. Comme un atlas, sans début, sans fin, l’œuvre de Jacqueline Mesmaeker ne possède pas de forme définitive. Son agencement s’apparente à des planches, des tables. Nous feuilletons l’œuvre à loisir, laissant divaguer notre « volonté de savoir », il nous est possible d’en arpenter les bifurcations en tous sens, « moyennant quoi, précise Didi-Huberman, nous ne refermons le recueil de planches qu’après avoir cheminé un certain temps, erratiquement, sans intention précise, à travers sa forêt, son dédale, son trésor. En attendant une prochaine fois tout aussi inutile ou féconde ». Oui comme un atlas, le Salon des placards est inépuisablement généreux, c’est « une forme visuelle du savoir et une forme savante du voir ». Les tableaux que l’œuvre compose, ces tables d’images, font d’emblée exploser les cadres. In n’y a là aucun axiome définitif. Nous campons dans le domaine du sensible, de la disparité et les zones interstitielles d’exploration sont nombreuses. Le principe actif, le moteur n’est autre que l ‘imagination. Tant dans sa conception que dans sa lecture, le Salon des Placards reconduit de nouveaux rapports, de nouvelles correspondances « qui, précise encore Didi-Huberman, seront elles-mêmes inépuisables comme est inépuisable toute pensée des relations qu’un montage inédit, à chaque fois, sera susceptible de manifester ». Cartographie de la mémoire, assurément, le Salon des Placards laisse aux choses leur anonyme souveraineté, leur foisonnement et leur irréductible singularité.

Dans l’Atlas de Borges, cet ensemble de quarante quatre petits textes, voisinent un totem, une tour de pierre, le désert, la ruine d’un temple grec, des coins de rues à Buenos Aires, des rêves, des tables d’ardoises, des encyclopédies dont les textes ont une fin mais pas de début, l’archétype d’une brioche, un tigre vivant, Madrid, Venise, Genève, Berlin ou Epidaure. Dans cette vitrine du Salon des Placards de Jacqueline Mesmaeker cohabitent la reproduction d’ une Figure de Pablo Picasso, un envoi de Michel Angelo Pistoletto, le texte dactylographié de la conférence de Lacan à Louvain en 1972, un ouvre boîte de concentré de bœuf, la reproduction d’un rare plateau en forme de chrysanthème, une fourchette à escargot, une cuillère turque en fer blanc, des gousses de Catalpa ramassées au cimetière Picpus à Paris, non loin de la fosse commune des guillotinés de la place de la Nation, une invitation de la galerie Ugo Ferranti à Rome, une autre de la galerie Eva Menzio à Turin, un miroir de dentiste, la reproduction d’une lettre autographe d’Edward Lear, avec deux petites caricatures sous la signature, deux textes dactylographiés dont le second est une simple phrase : « Ce qui change, c’est ce que nous voyons ».