Du 7 juillet au 30 septembre 2023, Eleusis, capitale européenne de la culture, présente l’exposition collective internationale Mystère 3 Elefsina Mon Amour : À la recherche du troisième paradis, organisée par Katerina Gregos, directrice artistique du Musée national d’art contemporain d’Athènes. 16 artistes de neuf pays, dont Aglaia Konrad y participent.

Inspiré par le livre Storming the Gates of Paradise : Landscapes for Politics (2008) de l’influente écrivaine, historienne, écologiste et activiste Rebecca Solnit, qui analyse la politique à travers le territoire, l’exposition propose une lecture sociopolitique d’Elefsina et de la plaine thriassienne et constitue une étude et un témoignage de l’Elefsina moderne et contemporaine. En outre, l’exposition prend également en compte le passé historique, qui a joué un rôle déterminant dans la définition de l’identité actuelle de la ville. Elle suturera ainsi la mémoire et l’expérience, l’espace et le temps, le passé et le présent, tout en proposant une analyse psychogéographique de l’espace et du lieu.

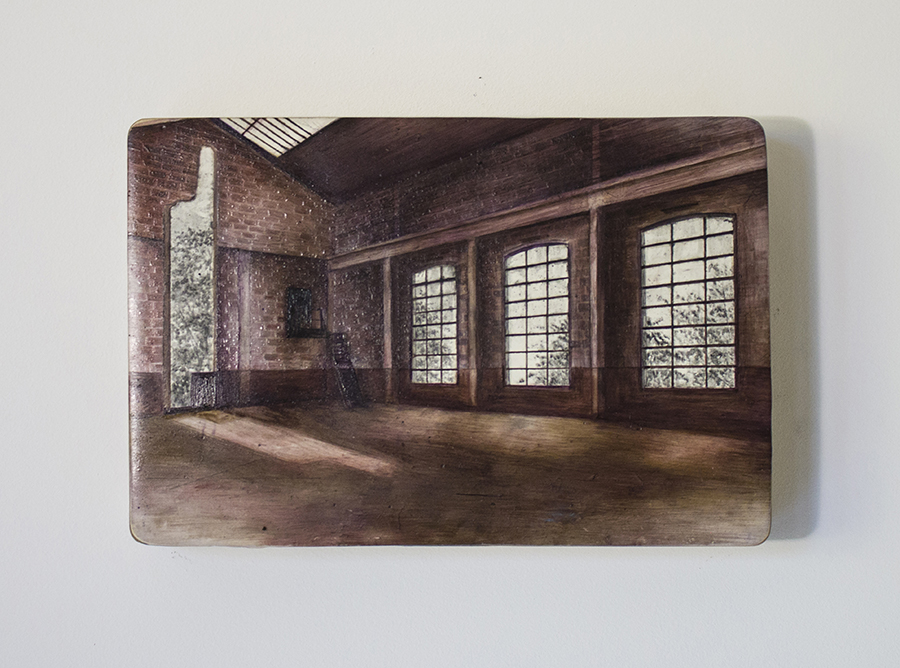

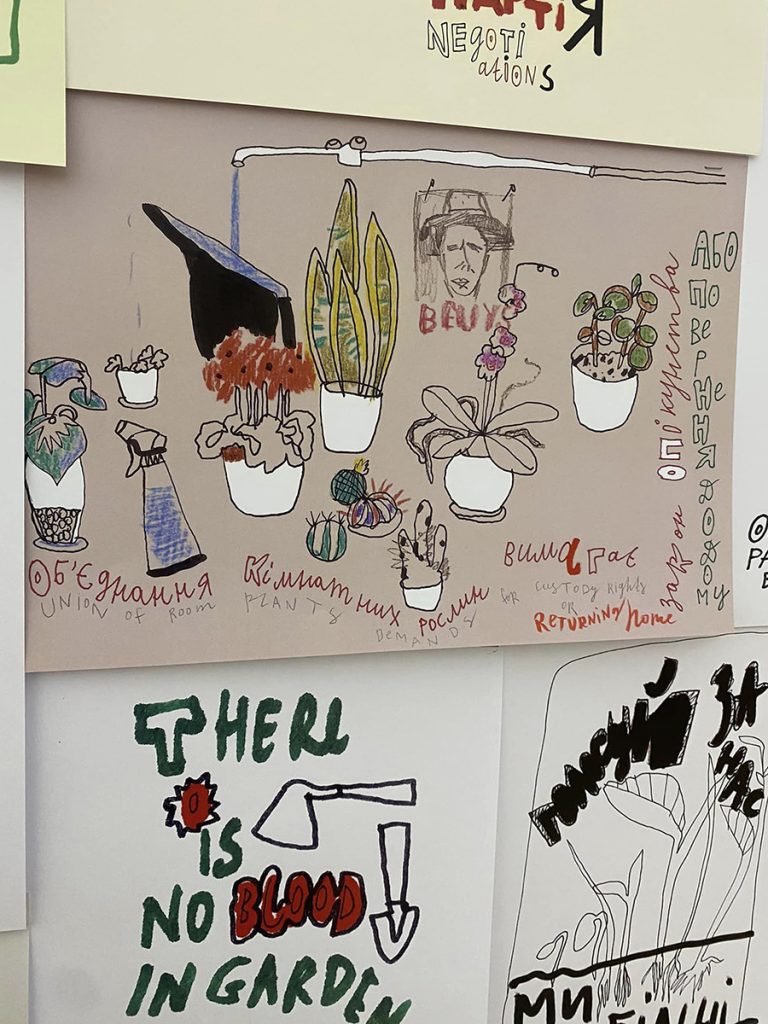

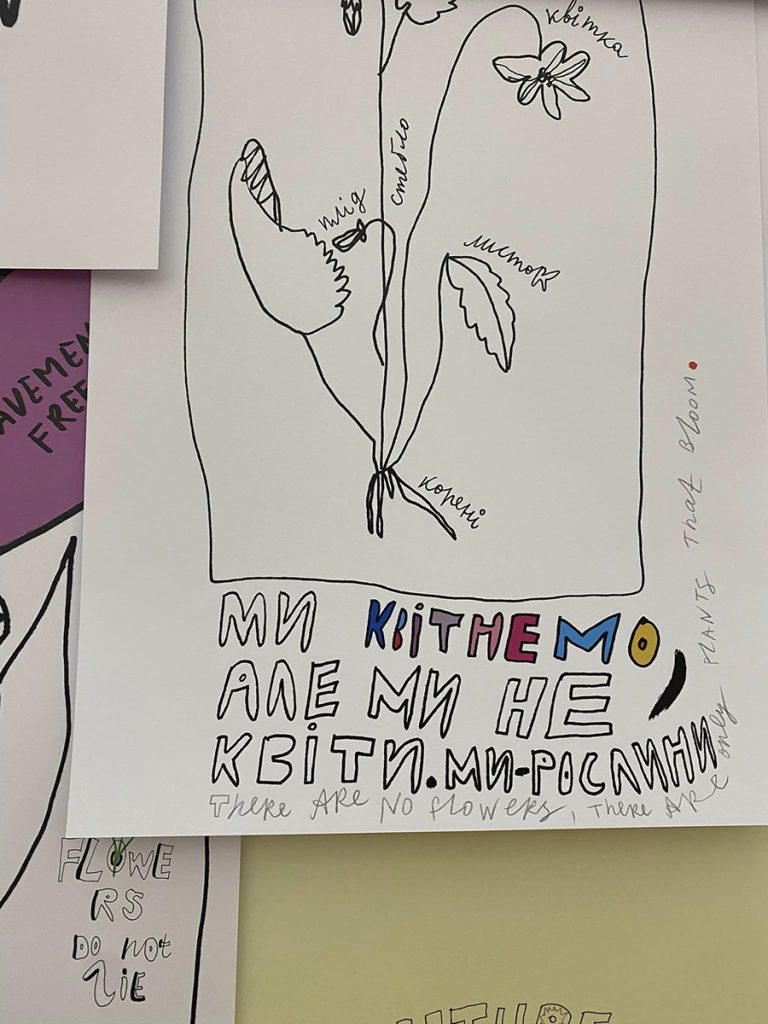

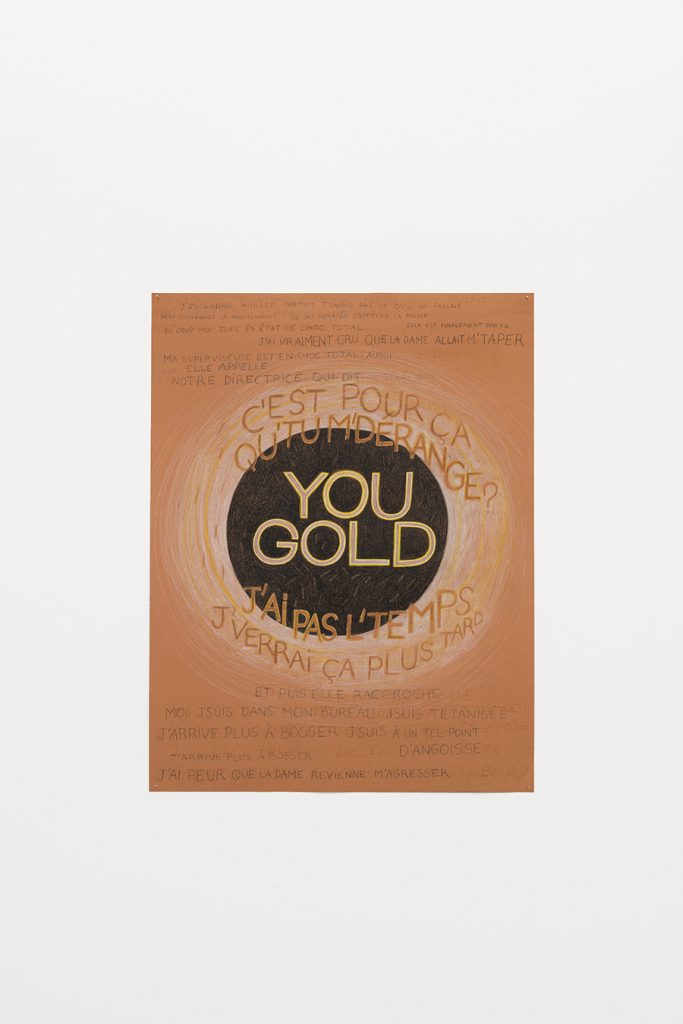

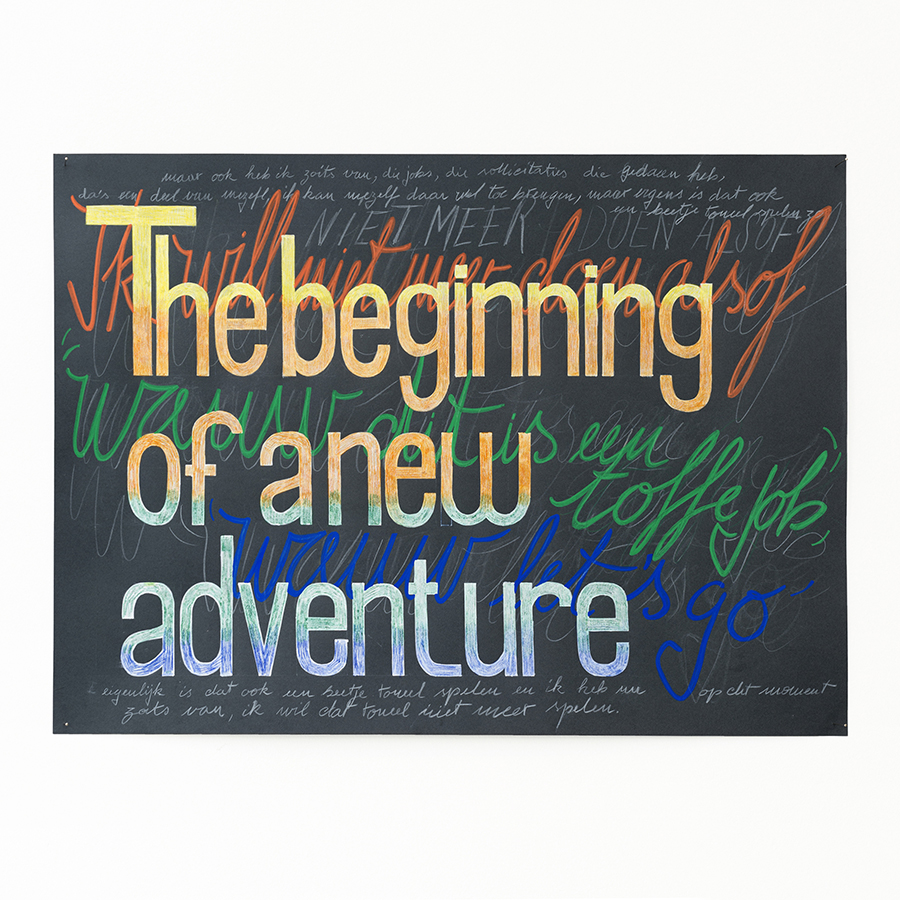

De nombreux artistes participant à l’exposition explorent des chapitres spécifiques de l’histoire et du présent d’Elefsina – à la fois publics et privés – et abordent ses traumatismes et ses aspirations, ainsi que la manière dont ils sont souvent interconnectés. Bien que de nombreuses œuvres d’art s’inspirent de la localité d’Elefsina, leur signification et leur importance sont liées à des questions et à des processus sociaux et géopolitiques contemporains plus vastes. En tant qu’étude de cas post-industrielle, la ville est un lieu idéal pour examiner certains des principaux processus mondiaux et questions critiques de notre époque : de la restructuration économique et des transformations de la production industrielle et du travail aux questions environnementales, à la migration, à la citoyenneté, aux droits de l’homme et à l’identité culturelle. Le mystère 3 Elefsina Mon Amour vise, comme le fait Solnit dans son livre, à révéler « la beauté dans le paysage le plus rude et la lutte politique dans la perspective la plus apparemment sereine« , associant ainsi la politique, la poétique et l’esthétique.

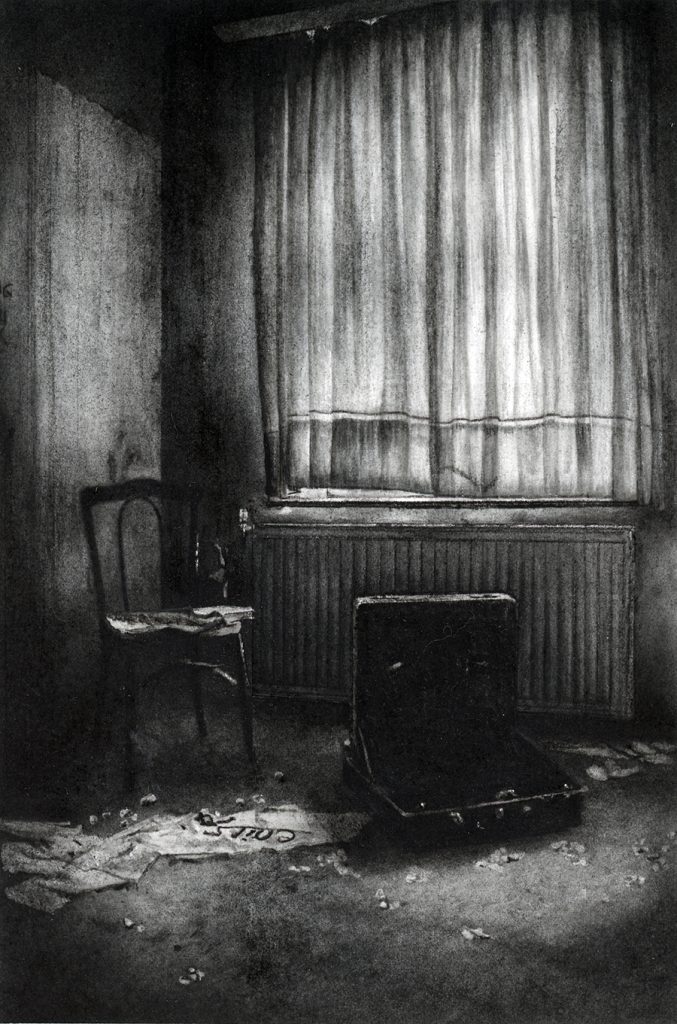

En détournant le titre du film phare d’Alain Resnais, Hiroshima Mon Amour, sorti en 1959, l’exposition va au-delà de l’héritage suggéré de la dévastation – provoquée dans le cas d’Elefsina non pas par la guerre mais par l’industrie lourde – et s’intéresse aux manifestations de résilience, de solidarité, d’espoir et d’unité. Les questions soulevées dans le film de Resnais sont toujours fondamentales et contestées : faut-il oublier le passé pour aller vers l’avenir ? Ou faut-il compter avec le passé pour être capable d’affronter cet avenir ? Elefsina, avec ses couches d’histoire et sa future archéologie industrielle, semble être un endroit parfait pour aborder ces questions. Si Hiroshima Mon Amour se penchait sur un monde d’après-guerre émotionnellement fragile, Mystery 3 Elefsina Mon Amour déplace son regard vers un monde post-industriel en transition et en proie à l’incertitude.

Mystère 3 Elefsina Mon Amour contient également « une exposition dans l’exposition » intitulée Aeschylia : A Memory Archive, qui consiste en des archives du segment des arts visuels du festival « Aeschylia », qui a joué un rôle essentiel dans le développement du profil de la ville en tant que site de production et de présentation culturelles. L’objectif de cet hommage est de mettre en lumière l’importance de cette initiative culturelle qui a créé un précédent important avant la sélection de la ville comme capitale européenne de la culture.

Artistes participants : Katerina Apostolidou / Marianna Christofides / Anastasia Douka / Mahdi Fleifel / Marina Gioti / Igor Grubic / Aglaia Konrad / Natalia Manta / Adrian Paci / Serban Savu / Sphinxes (Manos Flessas & Ioanna Tsakalou) / Maria Tsagkari / Dimitris Tsoumplekas / Maarten Vanden Eynde / Vangelis Vlahos

EN.

Ιnspired by the book Storming the Gates of Paradise: Landscapes for Politics (2008) written by the influential writer, historian, environmentalist, and activist Rebecca Solnit which analyses politics through place, the exhibition posits a socio-political reading of Elefsina and the Thriassian plain and constitutes a study on and testimony to modern and contemporary Elefsina. In addition, the exhibition also takes into account the historical past, which has been instrumental in defining the current identity of the city. It will thus suture memory and experience, space and time, past and present, while simultaneously proposing a psychogeographical analysis of space and place.

Many artists participating in the exhibition probe specific chapters of Elefsina’s history and present – both public and private – and address its traumas and aspirations, and how these are often interconnected. Though many of the artworks will take their cue from the locality of Elefsina, their meaning and significance will relate to wider contemporary social and geo-political issues and processes. As a post-industrial case study, the city is an ideal place for examining some of the major global processes and critical issues of our time: from economic restructuring, and transformations in industrial production and work to environmental questions, migration, citizenship, human rights, and cultural identity. Mystery 3 Elefsina Mon Amour aims – as Solnit does in her book – to reveal “beauty in the harshest landscape and political struggle in the most apparently serene view”, thus conjoining politics, poetics and aesthetics.

Twisting the title of Alain Resnais’ seminal 1959 film Hiroshima Mon Amour, the exhibition looks beyond the suggested legacy of devastation – brought on in the case of Elefsina not by war but by heavy industry – and into manifestations of resilience, solidarity, hope, and commonality. The questions raised in Resnais’ film are still fundamental and contested; must one forget the past in order to move into the future? Or must we reckon with the past in order to be able to deal with this future? Elefsina, with its layers of history and its future industrial archaeology, seems a perfect place in which to engage these questions. If Hiroshima Mon Amour looked into an emotionally fragile post-war world, Mystery 3 Elefsina Mon Amour shifts its gaze to a post-industrial world in transition and looming uncertainty.

Mystery 3 Elefsina Mon Amour also contains “an exhibition within the exhibition” entitled Aeschylia: A Memory Archive, consisting of archival material from the visual arts segment of the “Aeschylia” festival, which was pivotal for the development of the profile of the city as a site for cultural production and presentation. The objective of this tribute is to shed light on the importance of this cultural initiative as it laid an important precedent prior to the selection of the city as European Capital of Culture.