« Il n’y a pas d’histoire… Le bonheur d’utiliser le verre… ». Ces quelques mots griffonnées sur un carnet Moleskine à la fin des années 70, résument à eux seuls l’esprit des Charlottes, cette œuvre que Jacqueline Mesmaeker réalise en 1977 et qu’elle montrera aux Ateliers du Grand Hornu en 1980, dans le cadre d’une exposition intitulée « Une archéologie dans une autre archéologie ». Il n’y a pas d’histoire et pourtant tout en procède, dans le but d’en imaginer de multiples autres.

A la fin des années 70, le paysage vallonné du Brabant, au sud de Bruxelles, est en pleine transformation. La culture intensive du raisin en serre ne cesse en effet de décroître. Depuis un siècle, elle assure la prospérité des communes de Hoeilart, Overijse ou La Hulpe. Par un paradoxe qui défie le climat mais qui procède d’esprits ingénieux, on y fournit du raisin de table toute l’année et on y cultive du Gros Colman, cette variété tardive de raisins violets à la peau fine, un fruit agréable, sucré, qui fond littéralement en bouche. Aux alentours de 1930, les coteaux de la vallée de l’Ijse sont couverts de serres aux reflets d’argent. On en compta jusqu’à vingt et un mille. L’importation de raisins bon marché provenant de pays méridionaux, l’augmentation du prix du combustible auront raison de cette effervescence : dès les années 60, on détruit les serres avec la rage du désespoir. Désormais, le paysage change ; tandis qu’on abat aussi les pommiers, on lotit les terrains des serristes et horticulteurs. « J’ai récupéré un certain nombre de ces verres soufflés, m’écrit Jacqueline Mesmaeker, je les ai recoupé afin d’en faire une serre impénétrable. D’autres verres, aux bords noirs de moisissure, rejoindront les Charlottes ».

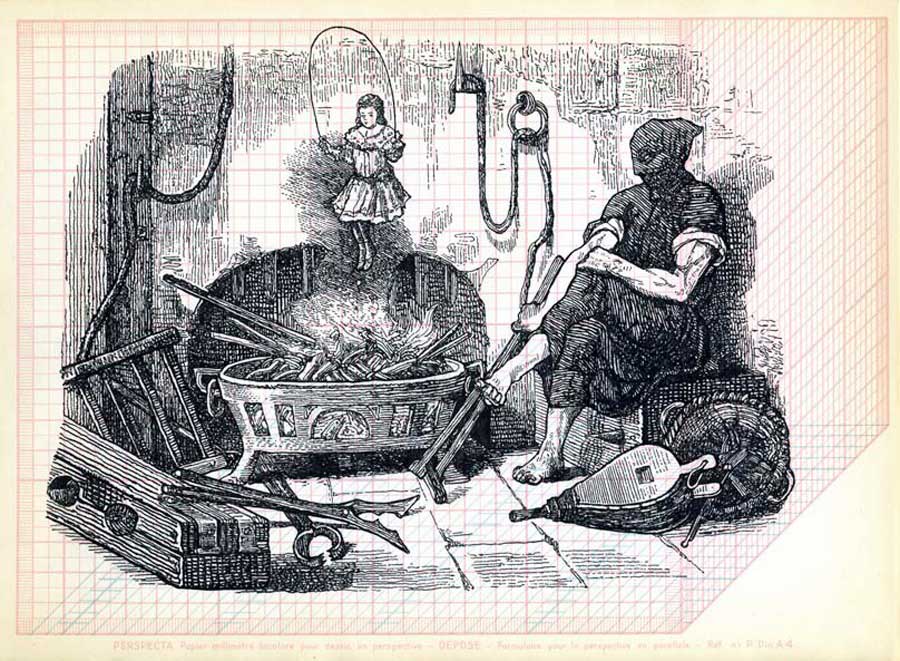

Jacqueline Mesmaeker érige, en effet, en 1977, une serre dans un jardin de la rue de l’Hôpital à Bruxelles. La serre est haute, étroite, tellement étroite qu’on ne peut la pénétrer. « Elle fonctionne comme un souvenir, écrit Thierry Smolderen. C’est un aquarium aux facette disjointes où évoluent des petits poissons – lumières immobiles. Elle me fait aussi penser à un kaléidoscope reproduit par des Aborigènes avec des éléments de fortune, ou à une machine exposée dans les jardins de Raymond Roussel. Le fil de fer tresse autour des plaquettes de verre des noeuds lâches qui ne font que ralentir leur bris inévitable : car la serre se desserre, laisse échapper la chaleur et la lumière. De toute façon, la mémoire avait tué le souvenir aussi sûrement que l’étanche tue la vie. La serre ronronne et bruisse, dérive lentement vers une mort éventuelle, une mort par ventilation, pas une mort par étouffement écologique, c’est-à-dire sereine ». Durant l’exposition Jacqueline Mesmaeker projettera des films de Mickey sur les vitres de la serre. Cette serre, elle la nommera : « La Serre de Charlotte et Maximilien ».

Je me souviens qu’à l’âge où je regardais des Mickey (j’en regarde encore, mais j’évoque là cette période de l’enfance), j’ai souvent été me promener avec ma mère, le mercredi après midi, dans le parc du château de Bouchout. Au cœur du domaine, on y visite les serres du Jardin Botanique de Belgique. Quant au château, vide à l’époque et qu’on ne visitait pas, on y cacha, pendant plus de quarante-cinq ans, la folie de Charlotte, princesse de Belgique, fille de Léopold Ier, épouse de Maximilien d’Autriche. Ma mère m’avait conté par le menu le destin de l’Archiduchesse et de son mari, ces « archidupes mexicains ». Quelle histoire fascinante pour un gamin que le destin de cette princesse de chez nous, impératrice éphémère du Mexique, ses voyages, son retour d’Amérique, sa folie paranoïaque (prétendue folie, vitupérait ma mère), et son enfermement, de 1881 à 1927, cet emprisonnement sans fin, solitaire, jusqu’à la mort, au château de Bouchout. Sur mon vélo, j’ai souvent fait le tour des douves du château, mais en contournant la cour d’honneur, sans m’approcher dès lors des hautes façades néo – médiévales du château, tant il me semblait que Charlotte était encore là, errante et fantomatique, derrières les vitres sales, les tentures poussiéreuses. Une seule fois, j’ai osé coller mon nez à la vitre d’une fenêtre du rez-de-chaussée, découvrant ainsi, dans la pénombre, ces lieux abandonnés. Sans connaître les « lettres de la folie », ces neuf cent missives que Charlotte rédigea durant ses années d’enfermement, il me semblait que planait là un souffle grave et inquiétant ; impressionnant. Charlotte avait-elle été enfermée parce que folle ou est-ce l’enferment qui était responsable de ses errements ? « Les malentendus procèdent aussi de ces enfermements, me confie Jacqueline Mesmaeker, à qui je raconte, bien sûr, ce souvenir d’enfance. Cette situation à la fois si humaine et si oppressante, cette impossibilité de communiquer qui se dégage de la conjoncture de Charlotte, est un symbole récurent ». « Parmi les illustrés conservés dans la cave de mes parents, continue-t-elle, il y en avait un qui ne pouvait que capter l’attention, un « Patriote illustré » relatant avec textes et photos cette tragédie tant Impériale que Royale. Il me semblait qu’il fallait donner une seconde vie à ce portrait photographique. Le port de tête indiquait une éducation rigoureuse, le rappel constant du maintien et du redressement du corps. L’hebdomadaire était imprimé en sépia marron sur un papier très ordinaire. Après lecture, de cette lourde destinée je devinai que cette Princesse Charlotte avait dû subir tous les isolements possibles. Aucune écoute, aucun crédit, aucune bienveillance. Elle a été enfermée dans la folie au propre comme au figuré ; jusqu’à l’inexistence. »

Il me semble que les œuvres de Jacqueline Mesmaeker procèdent souvent de ces rebonds du sens. Un paysage de coteaux, les serres d’un jardin botanique, d’autres serres disparues, l’image imprimée d’un portrait, l’histoire, qu’elle soit proche ou lointaine ; tout sous-tend la nécessité de transmettre, d’évoquer de petites ou grandes choses singulières et, dans un même temps, tout est dispositif de récit et de figuration ouvert sur la possibilité d’autres perspectives; rien en effet n’est étanche. Le rebond peut même sembler, à première vue, complètement saugrenu. Ainsi, lorsque j’évoque le miroitement des verres des encadrements posés sur les Charlottes, reflets et éclats qui dès lors parasitent les images, Jacqueline Mesmaeker me répond que ceci, finalement, participe – et le mot est précis – d’un « feuilletage ». « Ces reflets sont une couche de plus », me dit-elle. Et c’est vrai : au fil des planches, l’œuvre se feuillette comme un livre, alors que les images sont constituées de feuilles de verre récupérées au travers desquelles, au hasard des recouvrements, apparaît et disparaît Charlotte. Jacqueline Mesmaeker conclut alors, me délivrant cette réflexion elliptique : « J’ai une pensée pour Claude Gellée, dit Le Lorrain ». Me voici, du coup et de façon inattendue, devant l’étal d’un pâtissier, puisqu’on attribue à Claude Gellée l’invention de la pâte feuilletée, tandis que resurgit de mes souvenirs ce tableau conservé au Louvre, peint par Le Lorrain, intitulé « Ulysse remet Chryséis à son père », un tableau qui m’a toujours fasciné, tant le sujet, l’intitulé de l’œuvre, ne compte guère. Le Lorrain y fait bien peu de cas des héros homériques, discrets et insignifiants dans un coin de la toile. Le tableau n’est qu’éblouissement ocre et doré d’un soleil couchant, invisible, sur un port de mer à l’antique. Il est poème d’eau, de lumière, d’arbres et de colonnes, une architecture de songe, un port aux vaisseaux fantômes. Toutes les lignes de la composition, hormis les verticales classiques, fuient vers l’horizon, très loin derrière le navire qui entre dans ce port mythique. On en oublierait Homère, Ulysse, Chryséis et son père. Au fil de ma lecture des « Charlottes », j’ai repéré cette petite phrase écrite par Jacqueline Mesmaeker, comme une sorte d’avertissement : « Parfois il faut brouiller les pistes. Le spectateur croit avoir trouvé un chemin, il s’y enfonce, mais la fascination est ailleurs ». D’évidence, ceci prend ici tout son sens.

Il faudrait un jour écrire une histoire de l’usage de la photocopie dans la création contemporaine. Les « Charlottes » en participent singulièrement. En 1977, c’est une toute nouvelle expérience pour Jacqueline Mesmaeker, qui me précise qu’elle réalise les Charlotte sur un « vieux (l’était-il déjà l’époque ?) photocopieur à couvercle en caoutchouc souple ». Au delà du principe même de la copie, c’est la spécificité du photocopieur lui-même, cette sorte de chambre noire à tambour, qui mobilise l’artiste. La vitre du photocopieur est telle une feuille transparente, c’est un verre en effet, une couche du feuilleté du Lorrain, sur laquelle Jacqueline Mesmaeker posera d’autres verres, ceux des serres, des livres, des documents, des reproductions photographiques, ce portrait de Charlotte découvert dans le Patriote Illustré, sévère et hiératique, qui, au fil des copies, apparaît, disparaît, en fonction des recouvrements des verres de serre et des documents, captive dès lors de ces plaques de verre comme elle le serait d’une antique émulsion au gelatino-bromure d’argent. « Fin d’une destinée douloureuse, l’Archiduchesse Charlotte, princesse de Belgique est morte le 19 janvier 1927 », devine-t-on en légende du portait. Ailleurs, sur une autre planche, je lis : « Seulement dans les lieux clos, on tolère notre délire. La folie dans un temps infinisimal et non visible. Nous sommes tous clandestins dans nos vêtements officiels ». Le texte, cette fois, est tapé à la machine à écrire.

Plus fondamentalement encore, c’est cette potentialité du médium à reproduire ce qui ne serait reproductible que par l’imaginaire, qui intéresse Jacqueline Mesmaeker. « Le bonheur d’utiliser le verre »… écrit-elle. Non pas seulement le bonheur de réhabiliter ces verres soufflés des anciennes serres qui ont rythmé son paysage familier, mais bien le bonheur de pouvoir les considérer comme support de toute émulsion. Car tout ici, est question de déplacement, de répétition, de continuité et de discontinuité, de projection, d’impressions, au sens propre comme au sens figuré, afin de révéler les images dans de nouveaux régimes de perception et d’intelligibilité. « Ce sont les astuces des Charlottes », me dit Jacqueline Mesmaeker, Au fil des planches apparaissent et disparaissent des images de tout ordre, une reproduction des terrasses supérieures du mausolée d’Akbar le Grand à Sikandra, au nord d’Agra, sur la route de Dehli, la plaine branbançonne, un édicule à la toiture en coupole caché derrière un bosquet d’arbres, une salle de séjour, deux chaises à accoudoirs devant des fenêtres, une demeure princière perchée tout au haut d’une butte – je pense reconnaître le château de La Hulpe. Tout se superpose, se reproduit. Un jardin transparaît au travers de la fine grille d’un papier millimétré, les paysages se renversent, la plaine hivernale (mais l’est-elle ? ou est-ce un effet des noirs et blancs photocopiés ?) se transforme en lac miroitant dans lequel se reflète la longue façade au tours d’angles de ce château que je pense avoir reconnu. Ces images, tout comme le portrait de Charlotte, reviennent, se répètent, resurgissent, des textes imprimés leur répondent, les recouvrent. Il y a toute sortes de textes, des légendes imprimées en times, des textes tapés à la machine, ce sont des tapuscrits, des citations peut-être, des textes de Jacqueline Mesmaeker certainement. Ils indiquent, ils font image. Les lignes serrées de ce texte-ci dessinent un écran dans le cadre de cette fenêtre, chaque ligne est à l’image d’une lamelle de persienne, et pourtant, ces phrases ouvrent le champs sur d’autres « ailleurs », sur : « des allées souterraines, des montagnes très élevées, sur lesquelles il y a des pagodes, des antres, des précipices, des rivières souterraines, des fontaines, des statues, des figures, des prairies de fleurs de toutes les saisons, des tombeaux, des ruines, des bancs rustiques, turcs, chinois, etc… ». Jacqueline Mesmaeker nous projette dans des paysages de songe. Elle transfigure le paysage visible. L’édicule à coupole caché derrière le bosquet d’arbre devient « une toiture en forme d’ananas, de pomme de pin. Arbres en pierre, fausses ruines, grotte en coquillage, buvette comme un clocher d’église ». Les visions se cumulent, n’en font plus qu’une, ou se diffractent. Tantôt apparaît « une barque dans laquelle se trouve une table de jardin ronde, une chaise. Un petit chien dessus pose ses pattes sur la table », tantôt dans cette même pleine hivernale, on n’entend plus que la toux du roi, ou un « Te Deum pour un rhume de Louis XIV ». J’entends la musique de Lully, sa messe pour la santé du roi, tandis que l’image que je scrute me projette dans cet autre ouvrage de Jacqueline Mesmaeker, « Versailles avant sa construction », une œuvre qu’elle bâtira quatre ans plus tard, un paysage de labours, trois masses d’arbres dont la plus lointaine, presque fantomatique, pourrait figurer l’emplacement d’une bâtisse royale, d’un château, d’un palais. C’est là une manière de voir le paysage, de le transfigurer, de lui donner un titre, avant de fixer son image, comme à rebours ou comme pourrait le faire Le Lorrain.

Les images défilent une à une, la répétition structure l’œuvre dans une sorte de continuum, un ressassement qui enrichit l’image, le récit s’y introduit, ou plutôt les récits, tout se joue dans une sorte de simultanéité où les lieux, les situations se superposent, s’associent, par touches ponctuées, dans les strates de la mémoire, en images d’origines diverses, entre les verres posés sur une vitre de photocopieur. « Vienne me plait et je me porte bien. C’est en tout cas ce que je dirai. N’en demandez pas d’avantage ». A qui donc Vienne plaît ainsi ? N’en demandons pas d’avantage, les images se fondent : Charlotte de Belgique est l’épouse de Maximilien d’Autriche. « Hansi la juive, l’amie de Heinrich, se baignait dans le Danube en 1933 parce qu’elle était socialiste ». Les histoires se rencontrent, se répondent, s’entrechoquent, elles sont diffuses et nous sautons d’une image à l’autre. « La fin d’une destinée douloureuse ». « Sur la colline. Par dessus les toits, les tueurs ont disparu. Les fusillés de Karl Marx Hof se sont fondus en plaques commémoratives ». Les histoires ricochent : de la folie des hommes, universelle, à la folie de Charlotte, si singulière. Le portrait commémoratif de Charlotte, lui, est fondu entre deux plaques de verre de serre. Assurément les images se révèlent en un renouvellement de ce que nous en percevons, dans un continuel élargissement de leur intelligibilité. Défilement, projection mentale, récit, répétitions de l’image, montage et collage, ce sont, en fait, les données fondamentales de l’expérience filmique. Je comprends mieux dès lors ce qui a pu pousser Jacqueline Mesmaeker à considérer les larges fragments de verre qu’elle a assemblé en serre impénétrable comme écran de projection pour des films de Mickey. Tout, en effet, est question de projection.

La dernière planche des « Charlottes » répète pour la troisième fois cette salle de séjour, ces deux chaises à accoudoirs qui invitent à la conversation. Cette fois, la fenêtre est occupée par un petit texte italique, que l’on devine d’ailleurs dans d’autre planches, mais à l’envers ou sous-jacent à d’autres strates d’images : « le premier jour de chaque mois, régulièrement, elle tenait à mettre le pied dans le canot amarré à l’appontement des fossés du château. C’était comme un rite dont on n’a jamais pu perçu le mystère ».

C’est de Charlotte à Bouchout, bien sûr, dont il s’agit. Et l’on imagine aisément ses désirs d’embarquement. « Le premier jour de chaque mois,… ». Voilà qui m’éclaire quant au titre de l’actuelle exposition des Charlottes et d’autres œuvres de Jacqueline Mesmaeker : « Le premier jour du mois,… ». Comme elle peut souvent l’être, l’image, ici, est indicielle.