Capitaine Lonchamps, Neiges des origines

Capitaine Lonchamps ne s’est jamais départi de son intérêt pour les menhirs et autres mégalithes. On se souvient des trois grandes pierres dressées dans l’exposition « Je ne suis pas, je me précède », toutes noires et enneigées, derrières lesquels se cachaient deux marins sous leur costume de snowman, l’un à la barre dans la tempête, l’autre fumant la pipe. J’aime à imaginer que ces deux là sont des marins bretons, de Quiberon ou de la Trinité sur Mer, bref du golfe du Morbihan. Les menhirs, les dolmens, les allées couvertes, les cromlechs y sont nombreux, et Carnac est à un jet de pierre. Capitaine Lonchamps vient d’ailleurs tout juste d’en enneiger les alignements. Tout Carnac ou presque, menhir par menhir.

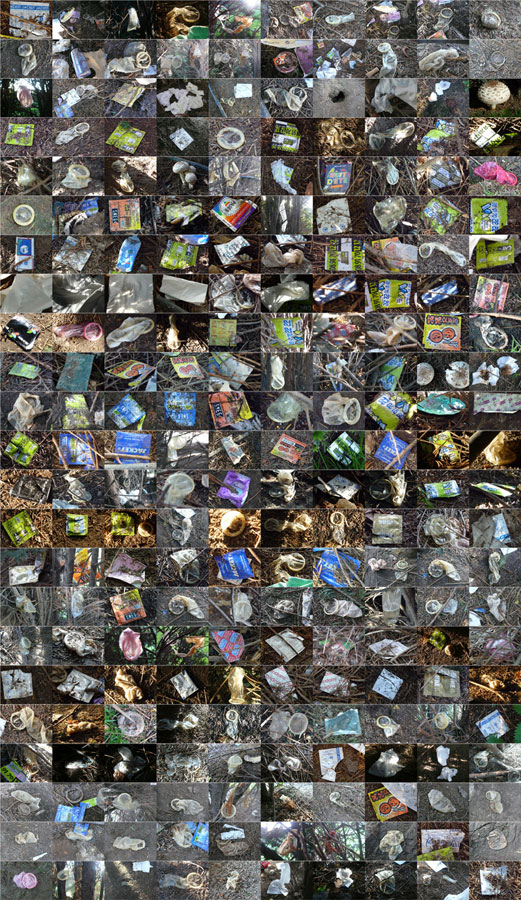

Lonchamps partage cet intérêt avec un amateur anonyme qui, visitant les sites néolithiques de Carnac et alentours, a choisi de photographier les menhirs un par un. Pas d’alignement, pas de vue d’ensemble, pas de paysages, mais une vraie typologie, pierre par pierre, rigoureuse dans les cadrages, juste accompagnée de l’un ou l’autre cliché familial qui donnent l’échelle de ces mégalithes. En noir et blanc, ce sont de petits clichés de treize sur neuf centimètres que Capitaine Lonchamps a découvert dans un album photo, rassemblés et collés quatre par quatre, comme dans un atlas ou dans la publication d’une société savante. Il en a conservé une sélection et les a enneigé avec précaution. Non pas toute la surface de chaque cliché, ni même les ciels; seuls les menhirs eux-mêmes sont tatoués par ces flocons de neige.

Capitaine Lonchamps s’est engagé dans l’aventure neigiste alors qu’il voulait, et je le cite, détruire la peinture, repartir de rien, peindre en noir et blanc, qui, rappelle-t-il, ne sont pas des couleurs. Son geste de peindre des touches, des ponctuations blanches, de la peinture « toronienne hystérique et désordonnée » diront certains, est un retour aux origines. Il est à l’origine de ses « Neiges » et à l’origine de la peinture : souvenons-nous des ponctuations de la peinture pariétale préhistorique, ces points et bâtonnets, isolés, par paires, trios, alignés ou groupés et qui parfois couvrent des figures animalières, associés à des empreintes de mains. Magie, rituel, représentations symboliques, abstraction ou même signalétique, bien des choses ont été écrites à propos de ces ponctuations qui participent des premières manifestations de l’art. Capitaine Lonchamps, lui, a décidé de couvrir de ponctuations, de flocons de neige, les menhirs du Morbihan, ces pierres longues qui participent elles aussi des manifestations les plus anciennes de la pensée. Ainsi, il se les approprie, ainsi il les révèle. Il me revient qu’à Wéris, une tradition veut que la Pierre Haina, que l’on appelle aussi la Pierre des Ancêtre, soit blanchie à l’équinoxe d’automne par les habitants du village. En la couvrant de couleur blanche, ils la protège du diable, qui paraît-il, est susceptible de sortir de terre en la soulevant afin de se livrer à quelques œuvres maléfiques. C’est là un rituel saisonnier, comme les Neiges du Capitaines sont également rituelles.

Capitaine Lonchamps enneige aussi les serpents. Celui-ci, dernier enneigé, a singulièrement été mis en scène par le taxidermiste qui l’éviscéra, nous renvoyant, avec naturalisme, à l’image biblique, tant de fois reproduite, du serpent s’enroulant en hélice autour du tronc d’un arbre ou d’un bâton dressé. Nous restons dans le domaine des origines : le serpent y occupe une place majeure et y revêt une dimension spirituelle forte. La neige qui, désormais, le couvre conforte son rôle de lien entre le ciel et la terre, alors qu’il s’enroule spire après spire sur l’axe du monde. Certes, ce serpent enneigé est parent de Nahash, le serpent de l’Eden, doué de parole, qui incita Eve à manger le fruit défendu de l’arbre de la connaissance du Bien et du Mal. Je repense à la façon dont Raymond Roussel s’empare du « Roméo et Juliette » de Shakespeare dans ses « Impressions d’Afrique », un livre culte pour le Capitaine Lonchamps, sans doute l’un des vingt-sept qui figurerait dans sa bibliothèque. On y découvre comment par l’entremise de la tragédienne Adinolfa, Roussel réinvente les amants de Vérone, dans un étrange mouvement de la trace et de l’appropriation, tout comme Capitaine Lonchamps réinvente le Serpent par ses traces de pinceau sous forme de flocons neigeux. Le Roméo pseudo shakespearien du Raymond Roussel des Impressions d’Afrique a des visions, une cohorte de scènes hallucinantes. Parmi celle-ci, justement, celle de la tentation d’Eve apparaissant dans un nuage, une vapeur intense.

« La première apparition, écrit Roussel, surgit soudain hors des flammes, sous l’aspect d’une vapeur intense qui, moulée avec précision, représentait la Tentation d’Ève. Au milieu, le serpent, enlacé à un tronc d’arbre, tendait sa tête plate vers Ève gracieuse et nonchalante, dont la main, dressée ostensiblement, semblait repousser le mauvais esprit. Les contours, d’abord très nets, s’épaississaient à mesure que le nuage montait dans les airs ; bientôt tous les détails se confondirent en un bloc mouvant et chaotique, promptement disparu dans les combles. Une seconde émanation de fumée reproduisit le même tableau ; mais cette fois Ève, sans lutter davantage, allongeait les doigts vers la pomme qu’elle s’apprêtait à cueillir.

Roméo tournait ses yeux hagards vers le foyer, dont les flammes vertes éclairaient les tréteaux de lueurs tragiques. Une épaisse fumée minutieusement sculptée, s’échappant à nouveau du brasier, créa devant l’agonisant un joyeux bacchanal ; des femmes exécutaient une danse fiévreuse pour un groupe de débauchés aux sourires blasés ; dans le rond traînaient les restes d’un festin, tandis qu’au premier plan celui qui semblait jouer le rôle d’amphitryon désignait à l’admiration de ses hôtes les danseuses souples et lascives. Roméo, comme s’il reconnaissait la vision, murmura ces quelques mots :

— Thisias… l’orgie à Sion!…

Déjà la scène vaporeuse s’élevait en s’effiloquant par endroits. Après son envolée, une fumée neuve, issue de la source habituelle, réédita les mêmes personnages dans une posture différente ; la joie ayant fait place à la terreur, ballerines et libertins, pêle-mêle et à genoux, courbaient le front devant l’apparition de Dieu le Père, dont la face courroucée, immobile et menaçante au milieu des airs, dominait tous les groupes ».

– Neige, 2012, acrylique sur photographies trouvées, 90 x 60 cm

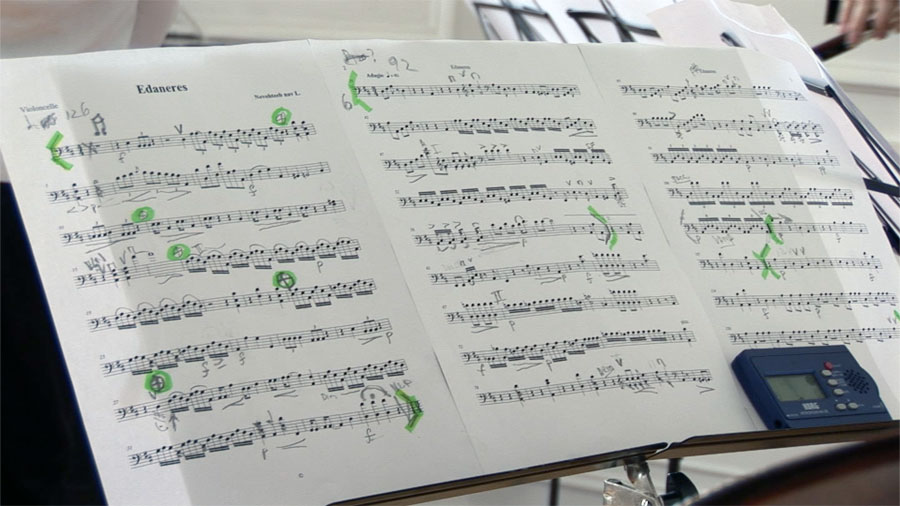

– Neige, 2012, acrylique sur photographies trouvées, 90 x 60 cm

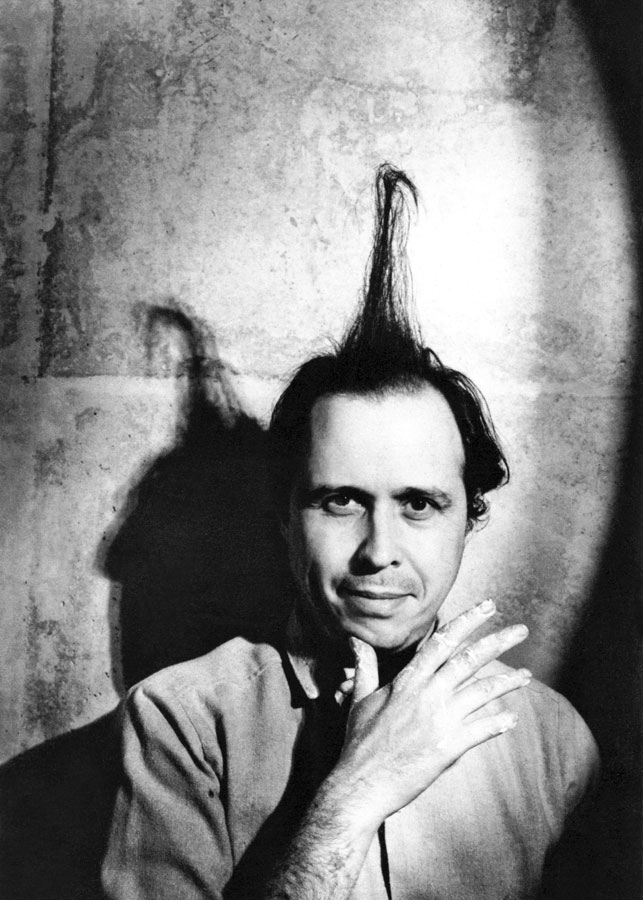

– Neige 2011, acrylique sur objet trouvé, 210 x 50 x 35 cm