On le sait, un fantôme est une entité de couleur blanche ou transparente. Il est immatériel, intangible et, peut-être, impondérable. On le représente volontiers couvert d’un drap blanc ou d’un linceul. Il est passe muraille, c’est-à-dire qu’il peut passer à travers les murs ; ce serait, d’ailleurs, l’un de ses tours favoris. On prétend, par contre, que les fantômes rencontrent de gros problèmes à franchir une porte seulement entr’ouverte. Certains supposent que les battements d’une porte, en cas de grand vent par exemple, risquent de mettre à mal l’entité énergétique de l’aura. Mais qu’importe. Tenons nous en, pour le moment, au témoignage d’André Breton. Dans « Poisson soluble »1, qu’il écrit en 1924, celui-ci est formel : « Le fantôme entre sur la pointe des pieds ».

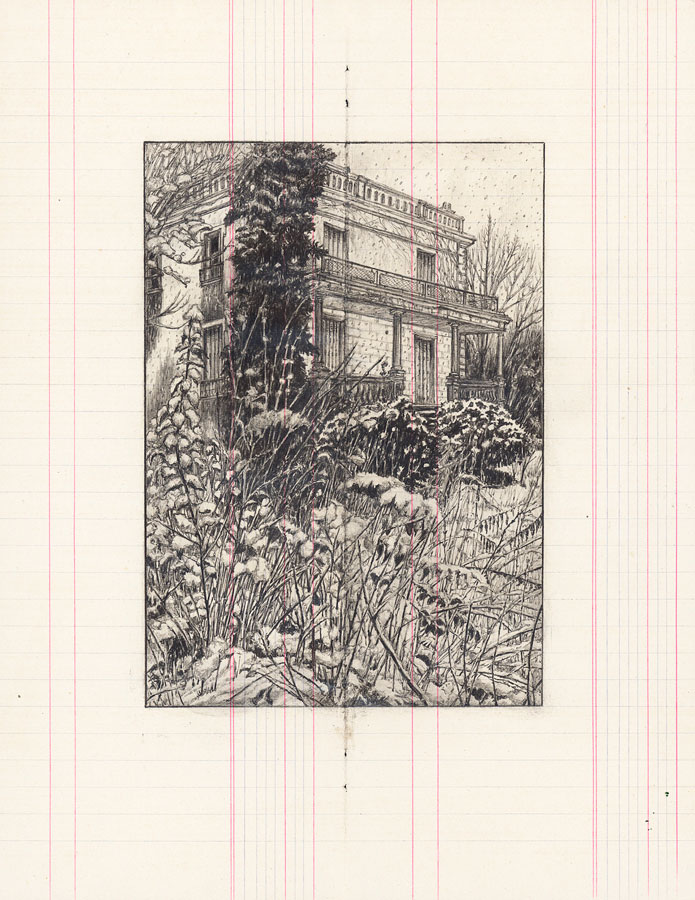

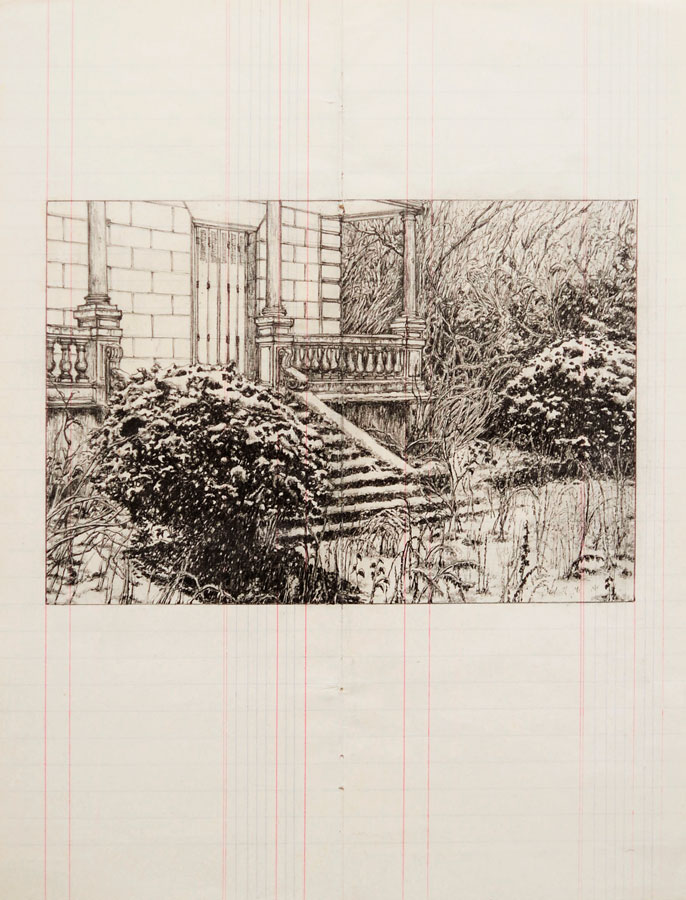

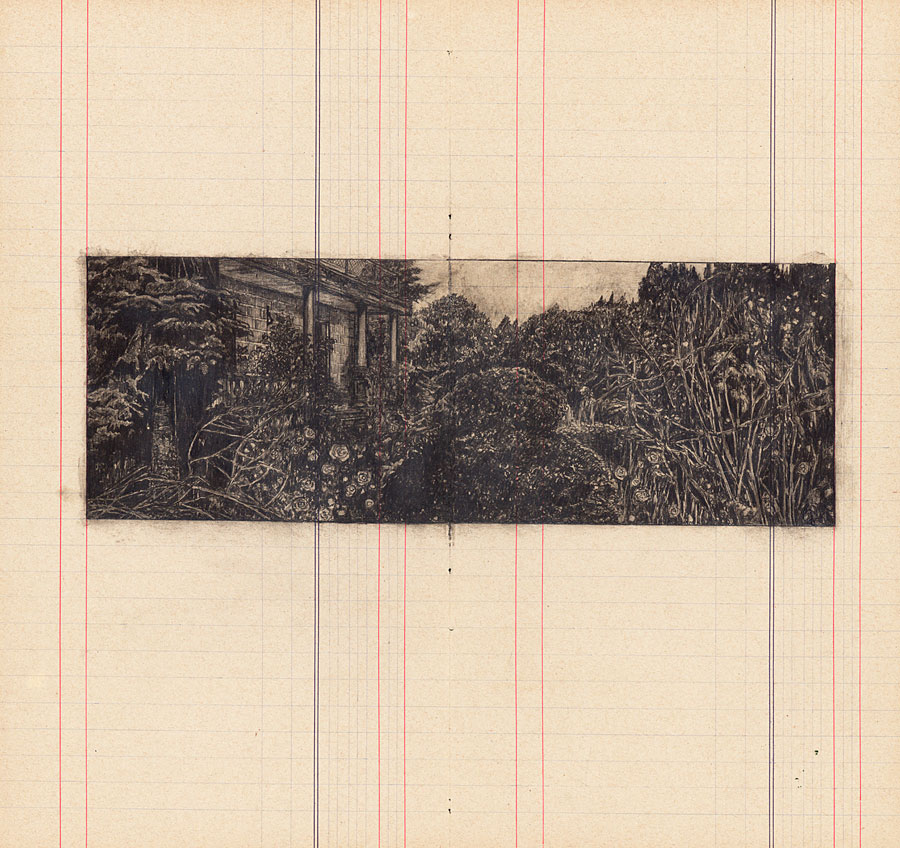

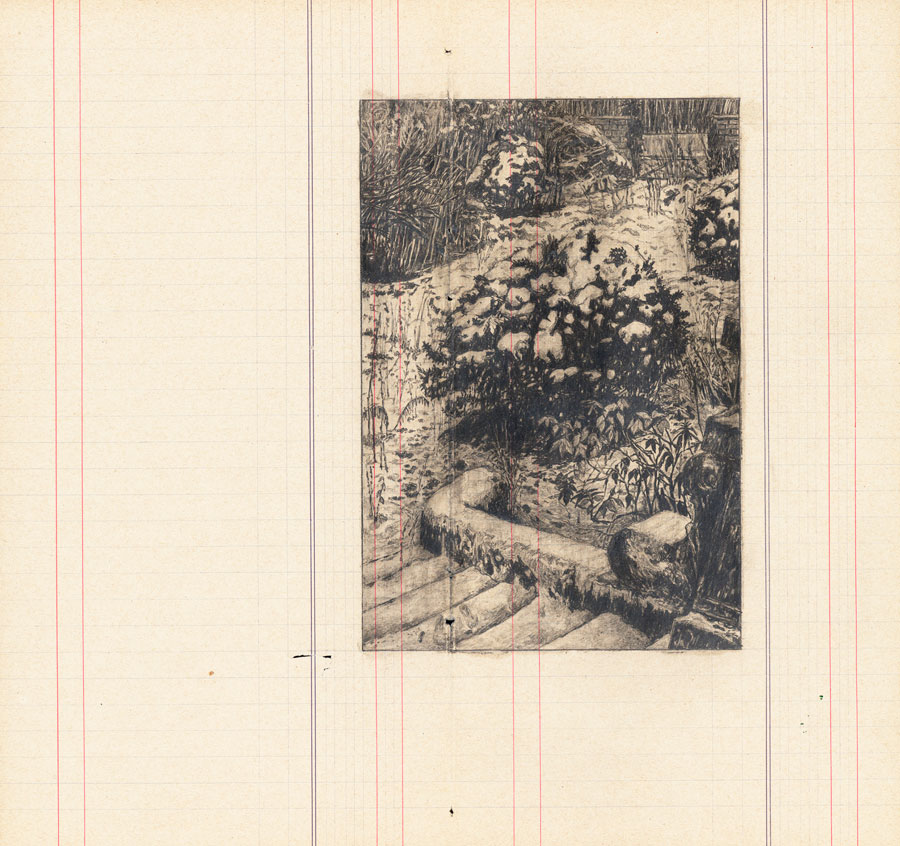

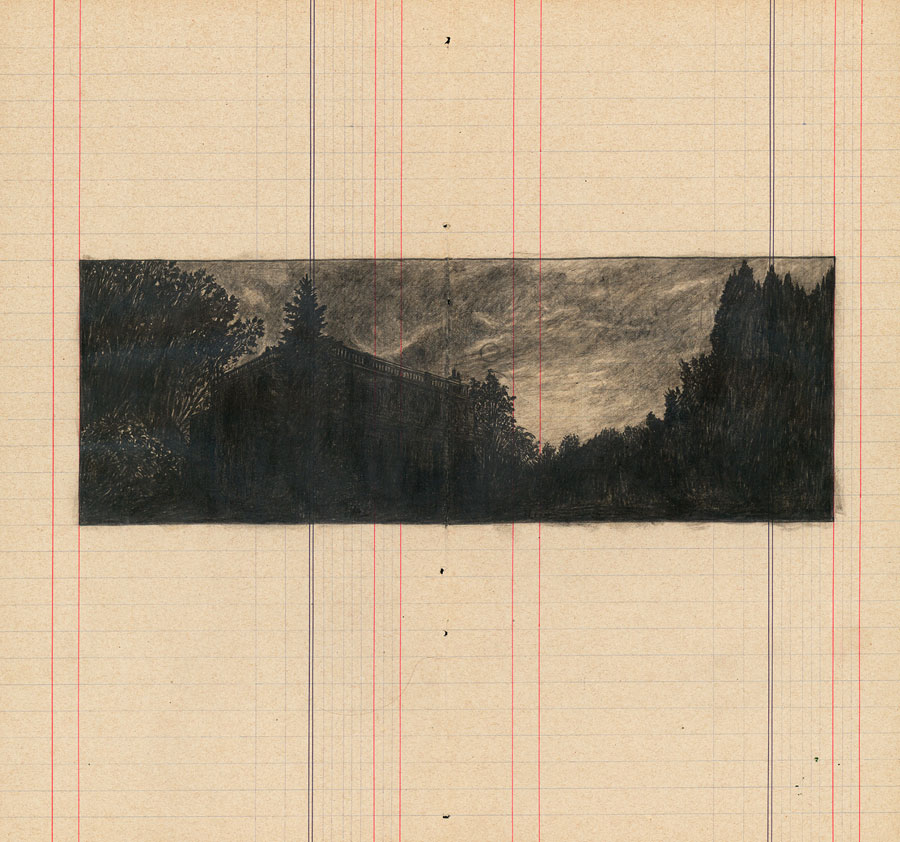

Lorsque Valérie Sonnier entreprend son film « Des pas sous la neige » (2011) et retourne donc dans cette maison familiale de la rue Boileau à Versailles, elle a soin de laisser grand ouverts les battants de toutes les fenêtres. La maison est ainsi ouverte à tout courant d’air ou tout souffle, de quelque nature serait-il. La cinéaste a choisi la nuit tombante, la nuit tombée, le moment est incertain ; c’est un venteux soir d’orage et les rideaux, aux embrasures des fenêtres ouvertes, s’envolent. Avec ses pilastres, ses balustrades, le péristyle de la terrasse donnant sur un jardin où la nature a depuis longtemps repris ses droits, cette maison d’un autre âge, désuète et décrépie, conserve néanmoins une certaine noblesse. Sans doute, a-t-elle connu des jours fastes, une activité vivace, des réunions familiales, le bruit des jeux des enfants. En fait, cette maison pourrait très certainement être un décor de film. La caméra de Valérie Sonnier explore des pièces de séjour désolément vides, une salle à manger encore meublée, un bureau bibliothèque, la salle de bain où il n’y a plus qu’une antique baignoire sur pieds, une chambre que son occupant semble à peine avoir quittée car les fleurs posées sur un guéridon ne sont pas encore fanées. L’image, naturellement dirais-je, est noire et blanche. Un fantôme apparaît dès les premiers plans du film, entré dans le champ de la caméra sur la pointe des pieds, sans doute par l’une des nombreuses fenêtres ouvertes. Ses discrètes apparitions, au détour d’un couloir, sur la terrasse, se font de plus en plus précises. Il est bien là, immatériel, intangible, impondérable. Il hante la maison et le jardin ; il hante une maison elle-même fantomatique. A mi-film, d’un plan à l’autre, nous basculons d’une saison à l’autre. La neige a étendu son linceul sur le jardin ; le suaire du fantôme s’y confond. Celui-ci finit par disparaître derrières les frondaisons des arbres ployant sous la neige. Autant le ciel d’orage était noir, autant les dernières images du film sont blanches.

Volontairement, Valérie Sonnier renoue avec les chasses aux fantômes de l’enfance, avec cette magie illusionniste d’une apparition bien réelle qui exerce, c’est un fait, des effets singuliers de fascination. Dès l’apparition de son fantôme, en réalité un ami caché sous un drap de lit et quelques effets appliqués lors du montage du film, je repense au cinéma de Georges Mélies, aux spectres comiques de son « château du diable » (1896), aux fantômes évanescents et aériens qui surgissent par enchantement au dessus du « chaudron infernal » (1902), ces œuvres d’une époque où la confrontation entre photographie spirite, spectacles de magie, pratiques médiumniques et celles du cinématographe laissent le spectateur littéralement sidéré, happé tant par ce qu’il voit que par la manière dont il voit, sans plus aucune mise à distance.

Enfant, -il était alors âgé de onze ans – Jacques-Henri Lartigue a lui aussi chassé les fantômes. Et on ne peut ici, qu’évoquer l’extrême similitude qui existe entre le film de Valérie Sonnier et cette célèbre photographie de Lartigue, prise en 1905, intitulée: « Mon frère Zissou en fantôme, Villa Les Maronniers, Château Guyon 1905 ». Les deux demeures, les deux villas, sont parentes ; les fantômes sont de la même famille. Lartigue écrit dans son journal : « L’année dernière, en ouvrant le bouchon de mon appareil de photographie, et en courant vite me placer devant celui-ci, j’avais pu prendre une photographie avec moi dessus ; mais j’étais transparent. Aujourd’hui, je me suis demandé si, en employant le même système, je ne pourrais pas faire des photographies de fantômes transparents, comme ceux des histoires écoutées hier soir à table. Je dis donc à Zissou de s’envelopper d’un drap. Puis il vient se placer devant l’objectif. J’ouvre le bouchon. Je le referme. Zissou s’en va et je rouvre le bouchon, sans lui sur l’image. J’espère bien avoir une belle photographie de fantôme »2.

Valérie Sonnier a, elle également, obtenu de belles photographies de fantômes. L’une d’elle qu’elle intitule « Palou en fantôme, rue Boileau, 2005 » rappelle directement le cadrage de celle de Lartigue. C’est un cliché qui reproduit l’énergie auratique du fantôme, comme « une unique apparition d’un lointain, si proche soit-il ». Je reprend à dessein cette expression de Walter Benjamin. « La trace est l’apparition d’une proximité, écrit précisément Benjamin, quelque lointain que puisse être ce qui l’a laissée. L’aura est l’apparition d’un lointain, quelque proche que puisse être ce qui l’évoque. Avec la trace, nous nous emparons de la chose ; avec l’aura, c’est elle qui se rend maîtresse de nous ».3 Walter Benjamin appliquera bien sûr cette réflexion sur la trace et l’aura, leur liens, leurs différences, dans le domaine de la photographie et de la reproduction. Valérie Sonnier, elle, reproduit ce qui lui est à la fois lointain et proche. Son travail s’articule comme une anamnèse, ce récit des antécédents. Dans son film, il y a la trace, le souvenir de ses proches, désormais lointains, ses parents, ses grands-parents, il y a les traces de la maison familiale, tout comme l’apparition auratique du fantôme, qui s’empare d’elle. Car, sans doute, celui-ci est-il l’esprit de la maison elle-même, bien plus qu’un revenant familier des lieux. Valérie Sonnier a habité cette maison ; c’est aujourd’hui, celle-ci qui l’habite ; c’est l’aura de cette maison qui s’est emparée d’elle. L’objet et le souvenir de l’objet finissent par se confondre, comme le suaire du fantôme qui incarne –ou plutôt désincarne – l’esprit de la maison, finit par se fondre dans le linceul de la neige qui ensevelit le jardin et la maison, les transformant en un seul lieu fantomatique. Oui, le fantôme, aussi enfantin que celui de Zissou, est bien ici la mémoire du temps, tout comme le sont, bien qu’éphémères, ces indicibles pas sous la neige filmés par Valérie Sonnier.

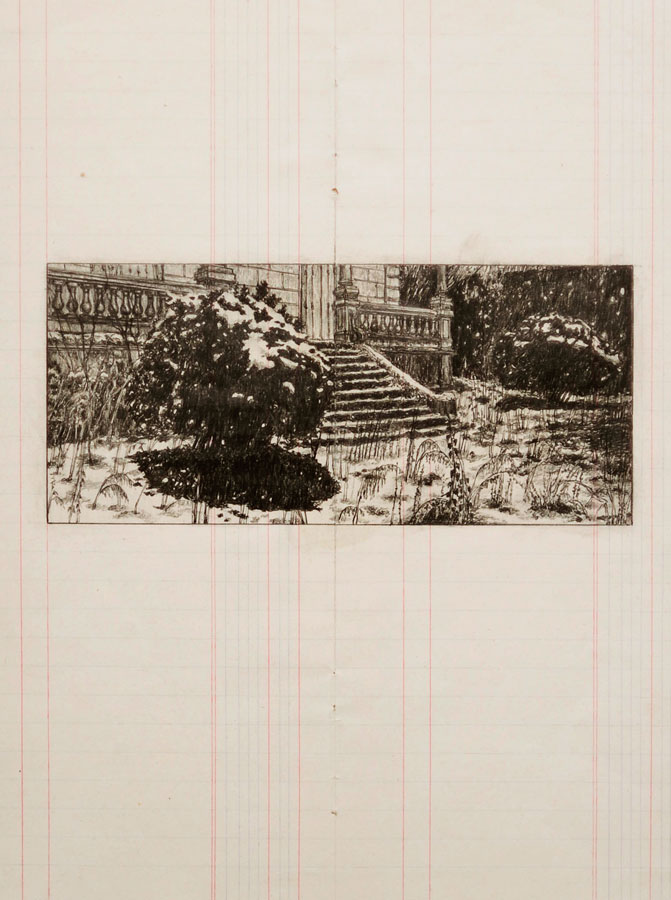

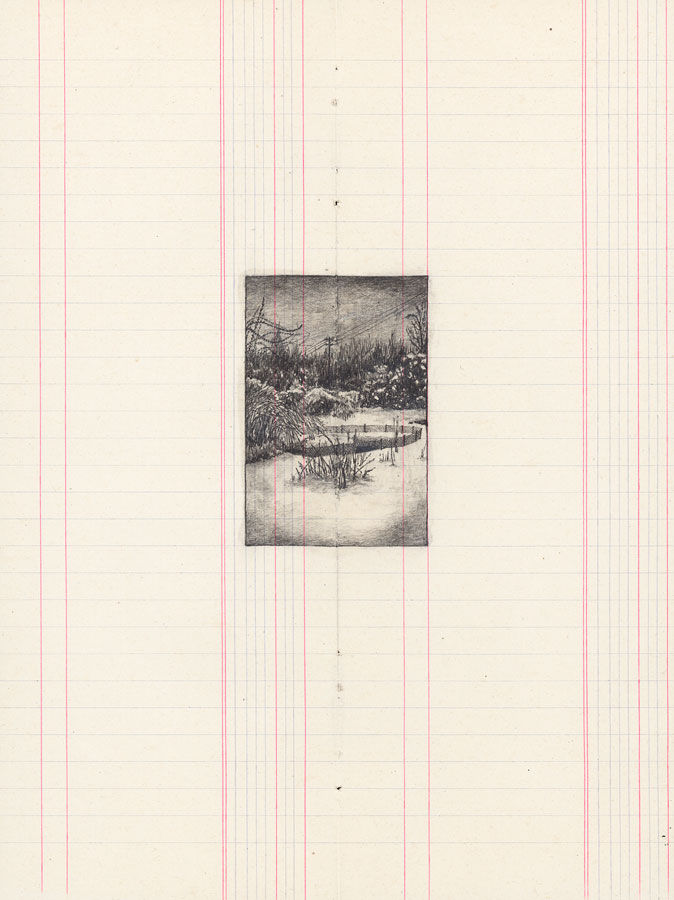

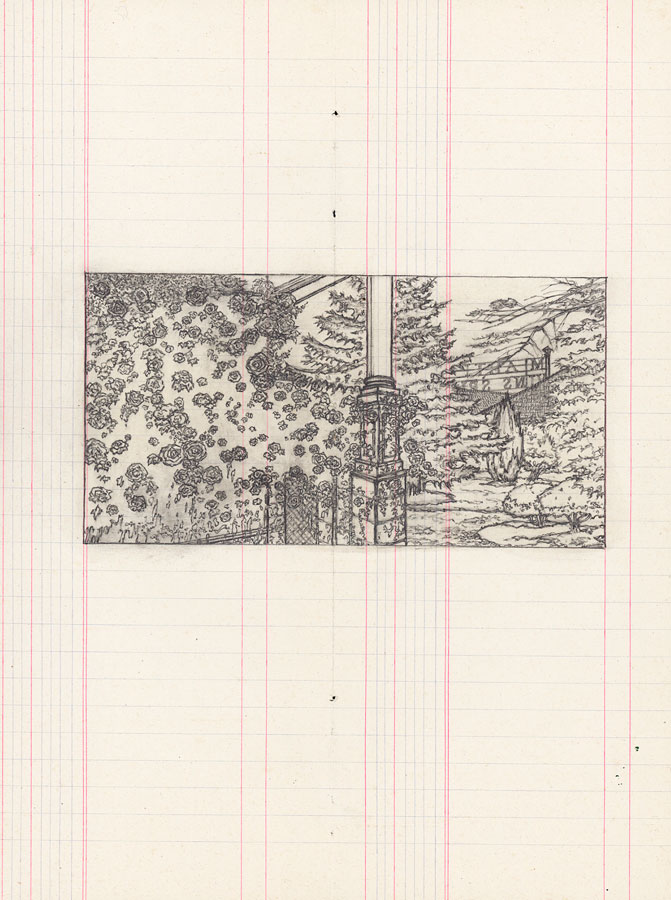

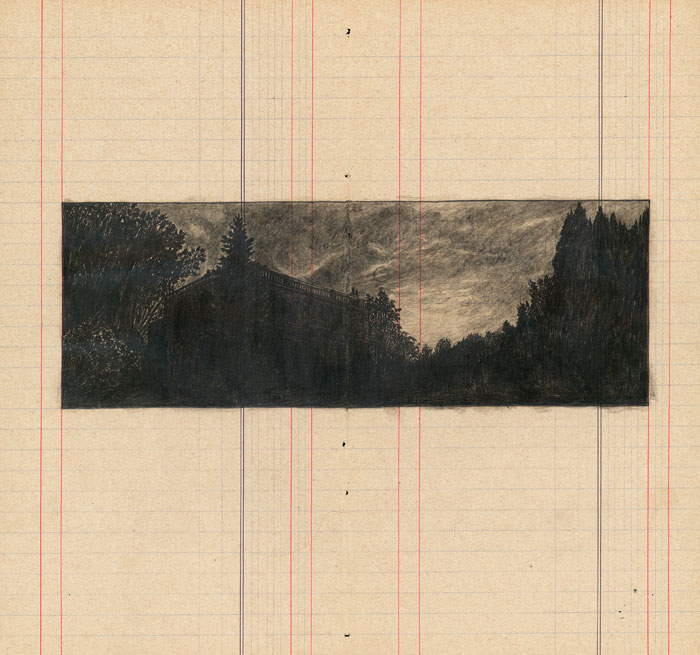

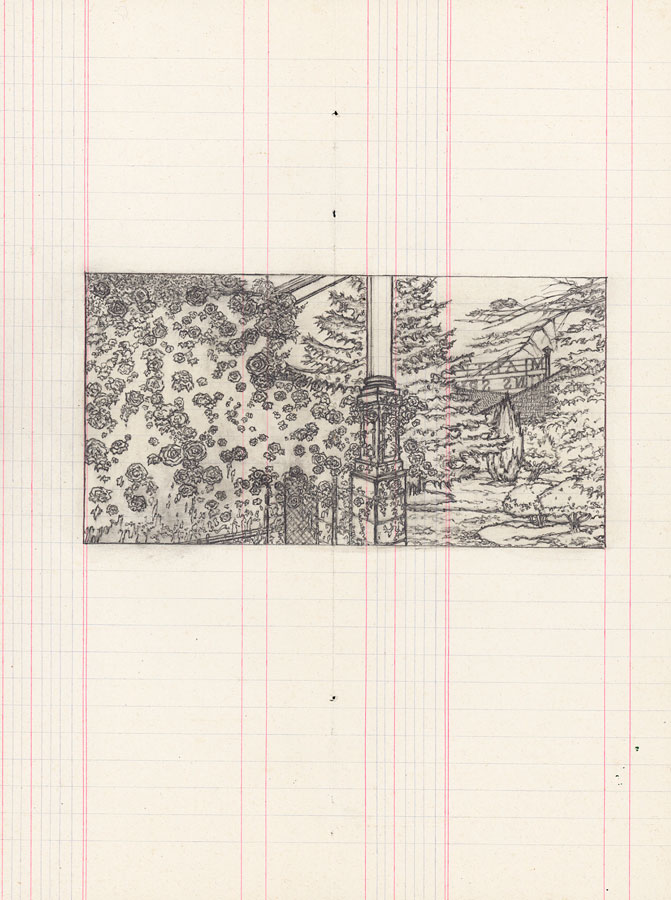

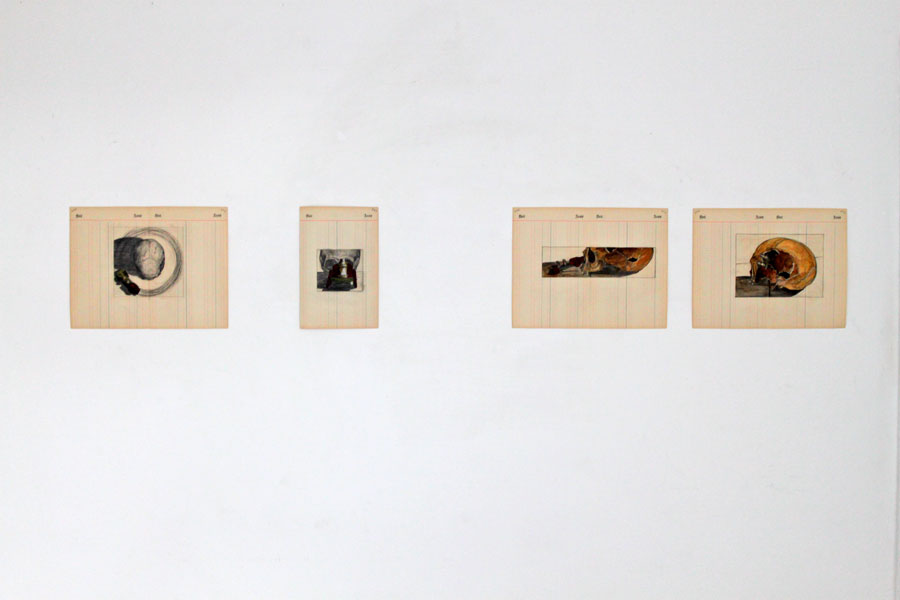

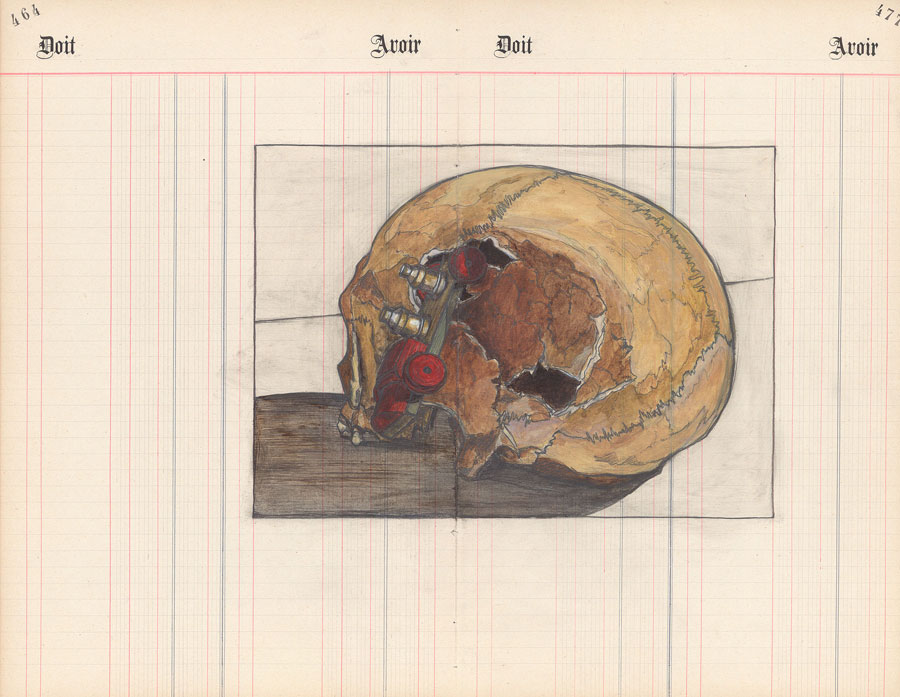

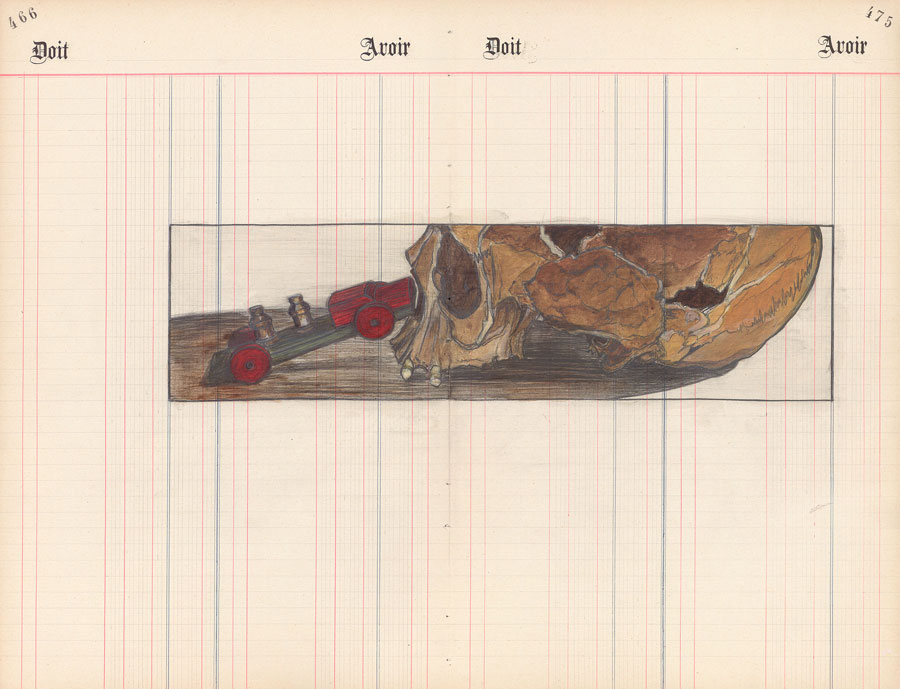

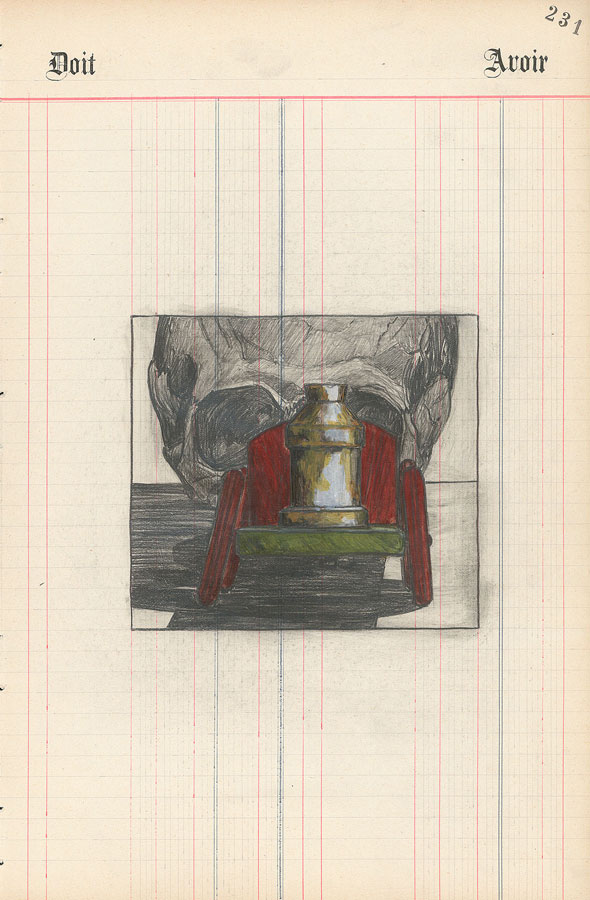

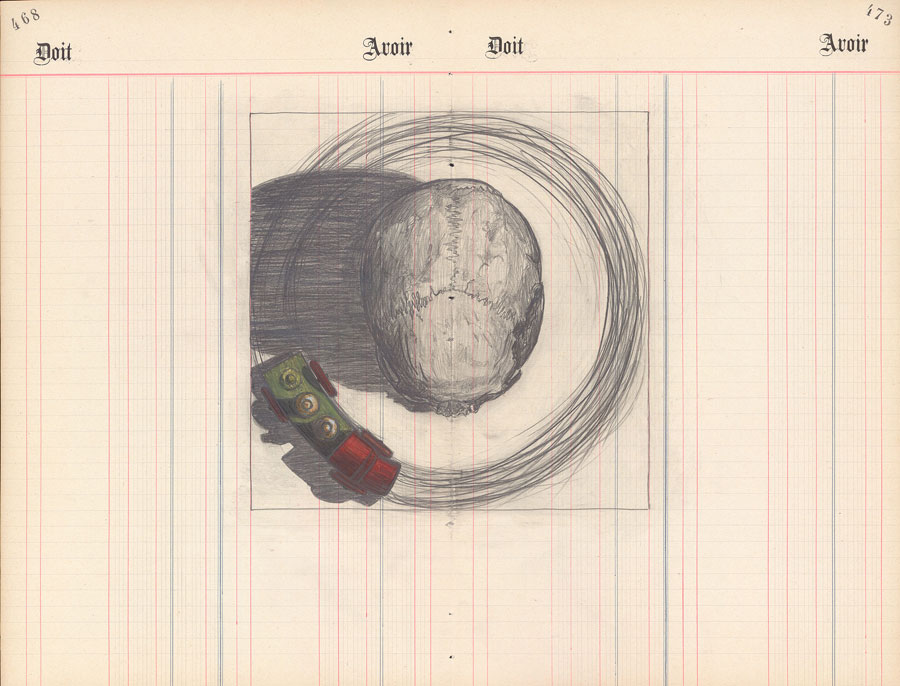

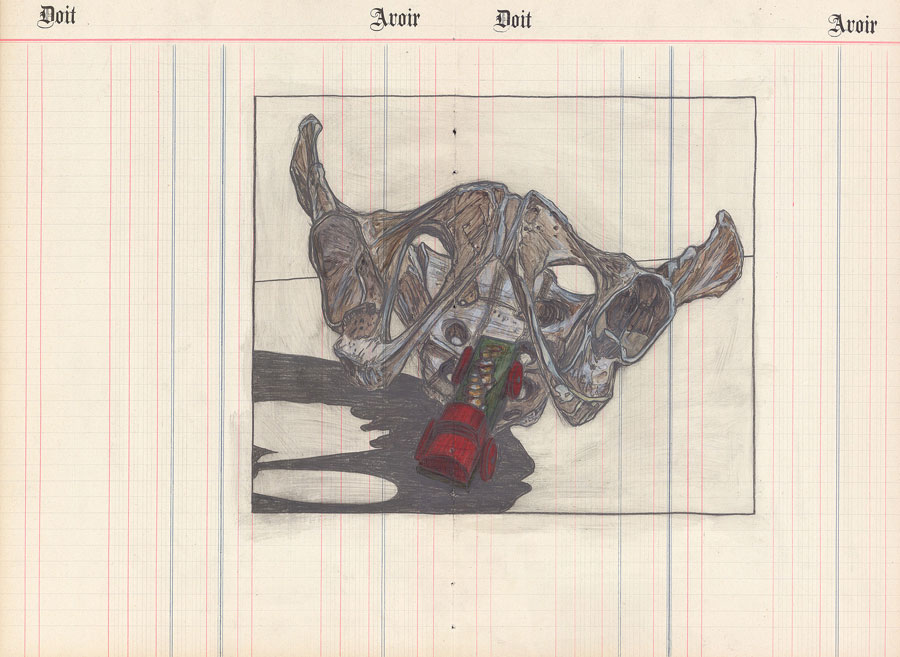

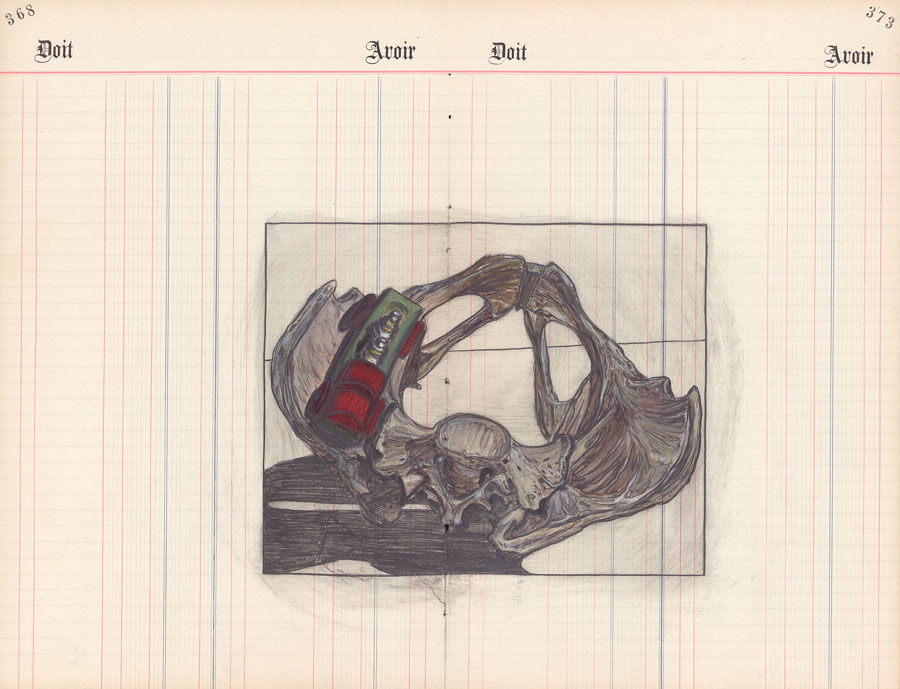

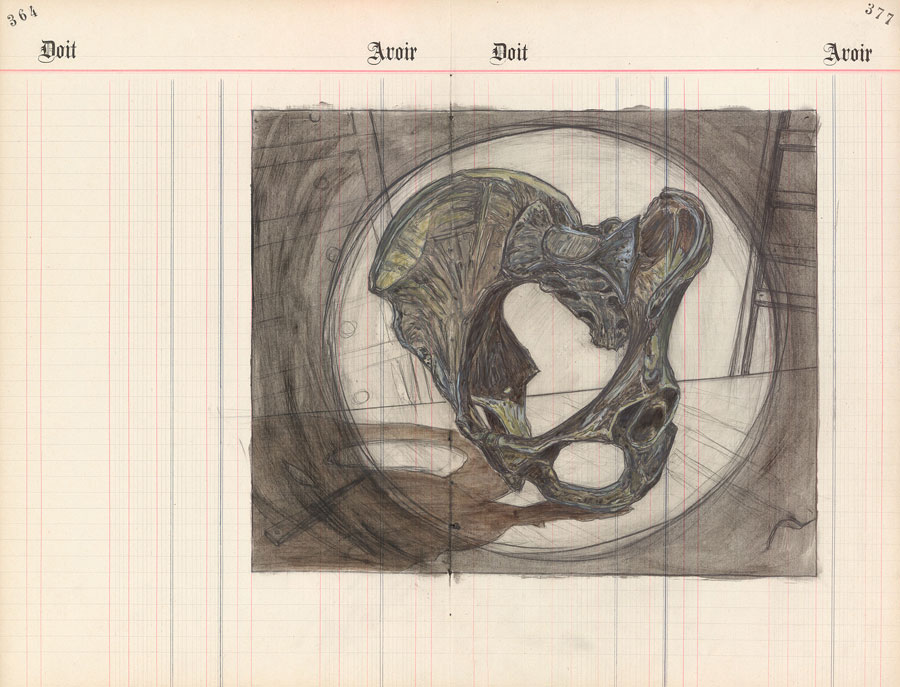

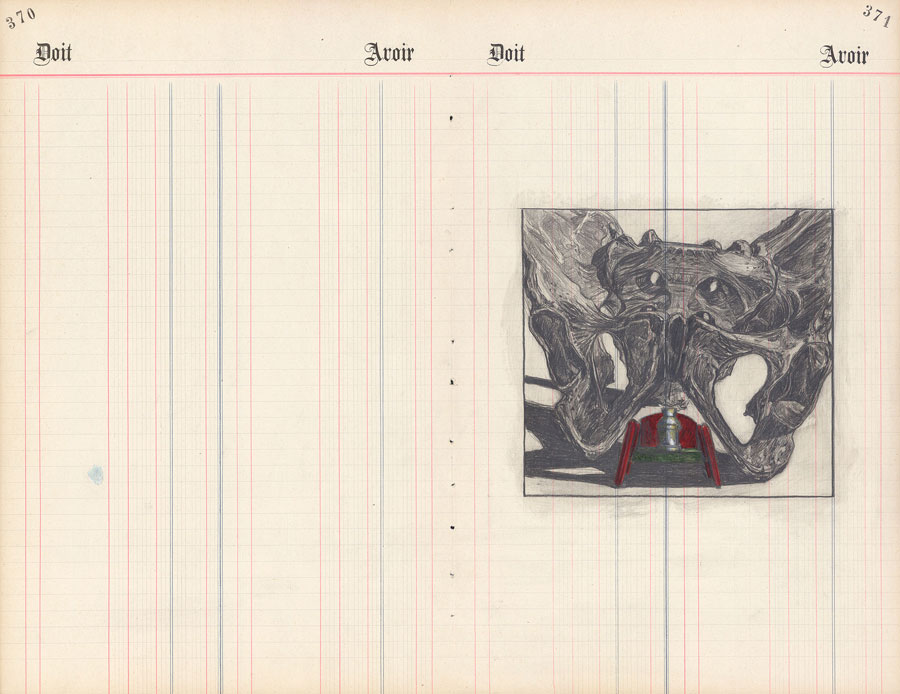

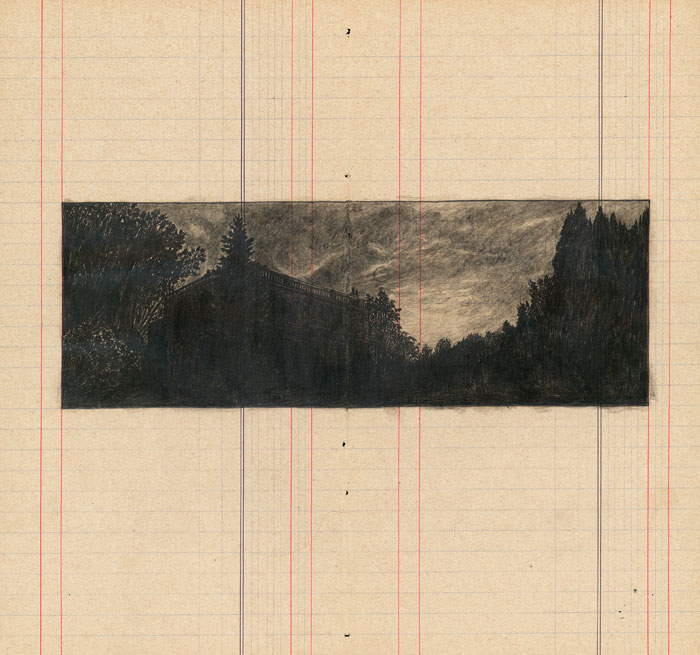

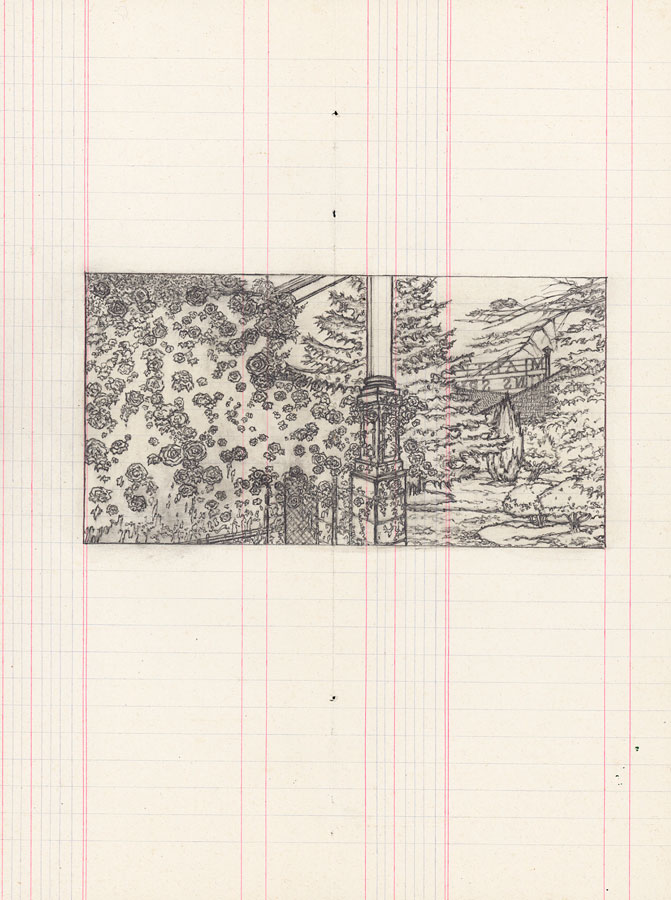

Il y a quelques mois, invitée à exposer à Vancouver, Valérie Sonnier conçoit un livre d’artiste à partir de son film. Très naturellement, celui-ci s’appelle tout simplement « Footsteps in the snow ». Sa conceptrice décide de camper délibérément à mi chemin entre film et livre. Celui-ci est une suite de photogrammes ; hors le titre, il n’y a pas de texte. Le livre agira comme un flipbook, un folioscope, un peu singulier il est vrai : le format de la publication, la dimension et le positionnement des photogrammes sur la page blanche nous invite bien plus à nous arrêter sur chaque image qu’à tenter de reconduire le mouvement filmique entre pouce et index. Fascinante est cette propension à passer d’un médium à l’autre, tout en jetant des passerelles entre eux. Sans encombre, ceci conduit Valérie Sonnier à filmer ce qu’elle a dessiné, à peindre ce qu’elle a filmé. Chaque médium possède ses qualités intrinsèques qui enrichissent le sens du propos, ce ressassement d’un univers clos, ouvert sur toutes ressouvenances, toutes réminiscences. Pour ses films réalisés dans la maison ou le jardin, Valérie Sonnier choisit le format super 8 mm ; c’est celui des films de familles. Lorsqu’elle dessine cette maison de la rue Boileau, choisissant un point de vue qui confère des allures de petit Trianon à l’austérité des arrêtes de la façade flanquée de grands arbres, aux balustrades classiques de la toiture en terrasse, elle opte pour un format panoramique proche du cinémascope. C’est par ailleurs ce point de vue qu’elle adopte pour première image de son film sous l’orage et la neige. Dès le moment où elle entreprend de dessiner la maison et le jardin sous tous leurs angles, ce n’est pas l’idée d’un story-board qui la conduit, mais les dessins, les uns tracés à la suite des autres, le donnent à l’imaginer. Valérie Sonnier travaille sur d’anciens cahiers de comptes, se fixant des cadrages parcimonieux ; son dessin est minutieux, précis, comme s ‘il s’agissait de consigner –et les marges comptables restent apparentes – le moindre mouvement du vent dans les broussailles. Ce que nous voyons nous est proche, comme instantané, alors que ces œuvres nous semblent lointaines et hors du temps.

Avec la même patience, Valérie Sonnier a peint les rosiers du jardin. Une douzaine de toiles de grand format : l’ouvrage est de taille, un grand œuvre tout aussi méticuleux ; les feuillages sont d’une précision presque pointilliste, les roses rouges éclatantes. Cycle obsessionnel, improbable relevé de l’éphémère, en trois ans, l’artiste aura peint toutes les saisons. Les toile sont numérotées et datées, seul l’ensemble porte un titre : « Vous pouviez tout prendre chez moi, sauf mes roses ». Perdre, se souvenir du deuil, de l’abandon, de la défaite ; retenir, c’est-à-dire maintenir, conserver, arrêter, garder, contenir. Qu’importe l’histoire familiale en question – de celle-ci sans doute pourrait-on faire un film -, chacun de ces synonymes décline, du proche au lointain, tant d’émotions intimes et collectives. Oui, pour en revenir aux rosiers du jardin, il a fallu s’en faire un deuil, chaque année, même avant l’abandon de la maison, cette défaite –mais en est-ce une ? – qui, elle aussi, convoque le deuil et la perte ; des rosiers qu’il aura fallu maintenir, que l’on ne peut contenir, qu’il faut retenir, les nourrissant de réminiscences vivaces ; ce que ces rosiers furent et ce qu’ils sont. Encore faudra-t-il tenir les rosiers sur la toile. Ceux-ci l’occupent entièrement, comme une infranchissable barrière. Néanmoins, ils s’estompent parfois comme quelquefois les lignes de la maison disparaissent ; les souvenirs se font lointains, la mémoire défaille. Disparaissent les pas sous la neige.

La référence qu’assigne Valérie Sonnier à cette suite picturale est à nouveau filmique : le titre de cette série de toiles renvoie à réplique de la « Belle et La Bête » de Jean Cocteau : « Vous volez mes roses qui sont ce que j’aime le plus au monde. Vous jouez de malchance, car vous pouviez tout prendre chez moi, sauf mes roses. Et il se trouve que ce simple vol mérite la mort. » Je repense à l’énigme de Citizen Kane, à Charles Foster Kane mourant dans son manoir de Xanadu, laissant tomber sur le sol une boule à neige, sphère de verre contenant une maisonnette enneigée, en prononçant dans un dernier souffle le mot « rosebud », bouton de rose. Oui, l’éclosion des réminiscences passe bien souvent par le souvenir des jeux d’enfants, ce moment où l’on apprend à chasser ses premiers fantômes, où l’on croit, peut-être, que cueillir une rose peut attirer bien des drames.

Les images de Valérie Sonnier sont bien souvent les fantômes d’elles-mêmes. C’est là la mise à jour d’un inconscient de la vision. Comprendre une image, c’est se mettre, en la regardant, à l’écoute de sa teneur temporelle. L’image, elle-même, a sa capacité de revenance. 4

1 André Breton, Poisson soluble (1924), éd. Gallimard, coll. Poésie, 1996.

2 Jacques-Henri Lartigue, Mémoires sans mémoire, Paris, R. Laffont, 1975. Voir également : Myfanwy MacLeod, In Search of lost time, Unit Pitt, Vancouver, 2012.

3 Walter Benjamin, Paris, capitale du XIXe siècle, trad. J. Lacoste, Cerf, 1989.

4 Voir à ce sujet : Georges Didi-Huberman , L’Image survivante, Histoire de l’art et temps des fantômes selon Aby Warburg, 2002, Collection « Paradoxe », Paris, Les Editions de Minuit.

[sociallinkz]