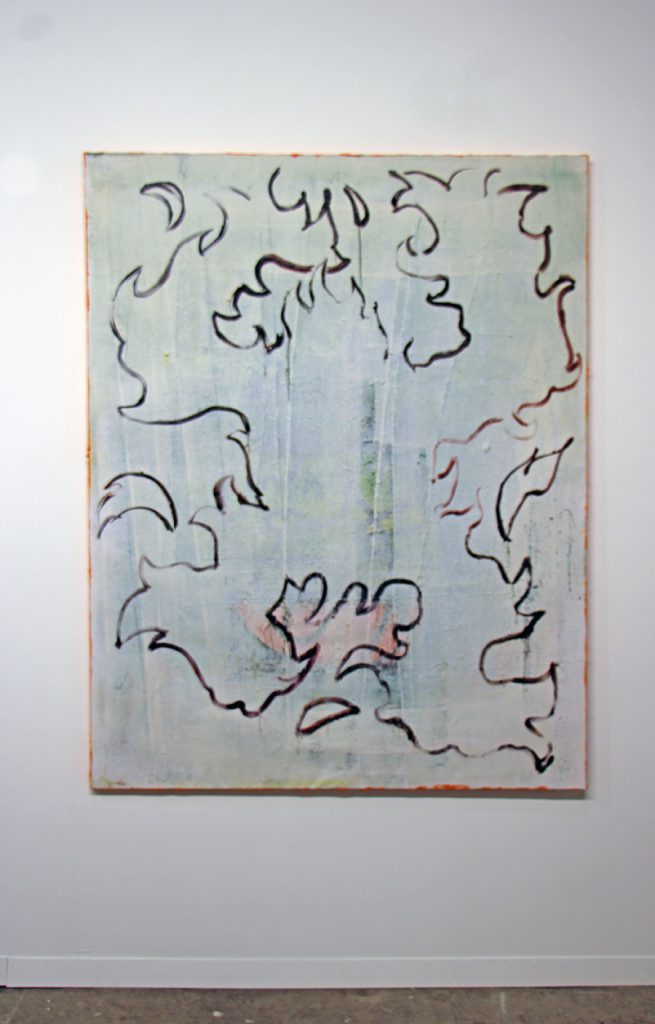

Raphaël Van Lerberghe étend une géographie faite d’images, de dessins et d’installations toujours en résonance avec leur lieu d’exposition. De l’espace investi, il cherche à créer du sens. Un langage polyphonique en résulte, toujours singulier et surprenant. II organise plutôt la présence des images et jamais ne les épuise. Jouant malicieusement sur la transparence, la disparition ou la surinscription, Raphaël Van Lerberghe brouille les pistes et fait obliquer Ie regard en deçà ou au-delà des certitudes que nous nous étions promises. Pénétrer cet univers, faire sienne la fragilité qui s’en dégage, c’est immanquablement se prendre au piège d’une expérience, se surprendre d’une énigme, réhabiliter l’insu comme source du visible et du pensable. Évadé du surréalisme hennuyer d’abord, Bonnie & Clyde à lui seul, Van Lerberghe est parti avec tout le butin sans demander son reste.

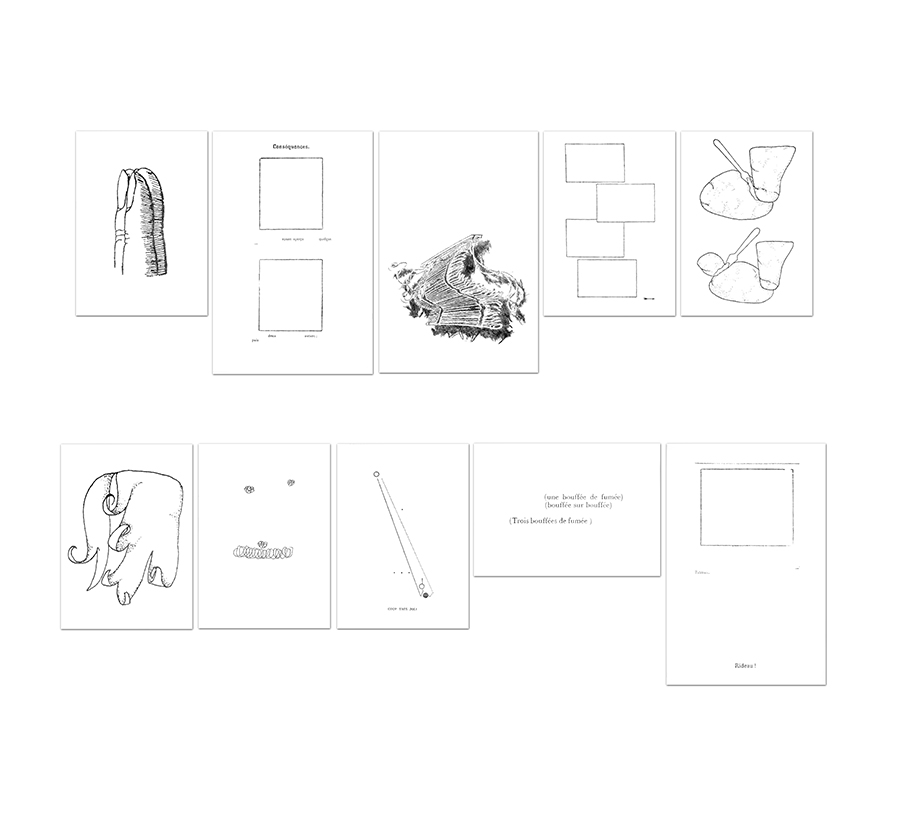

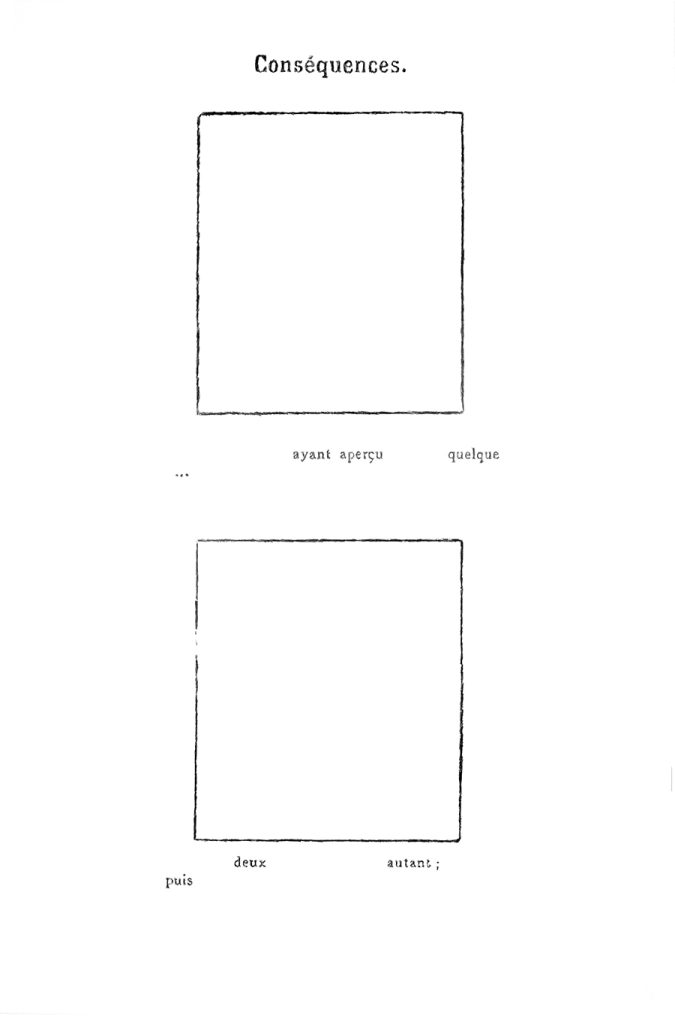

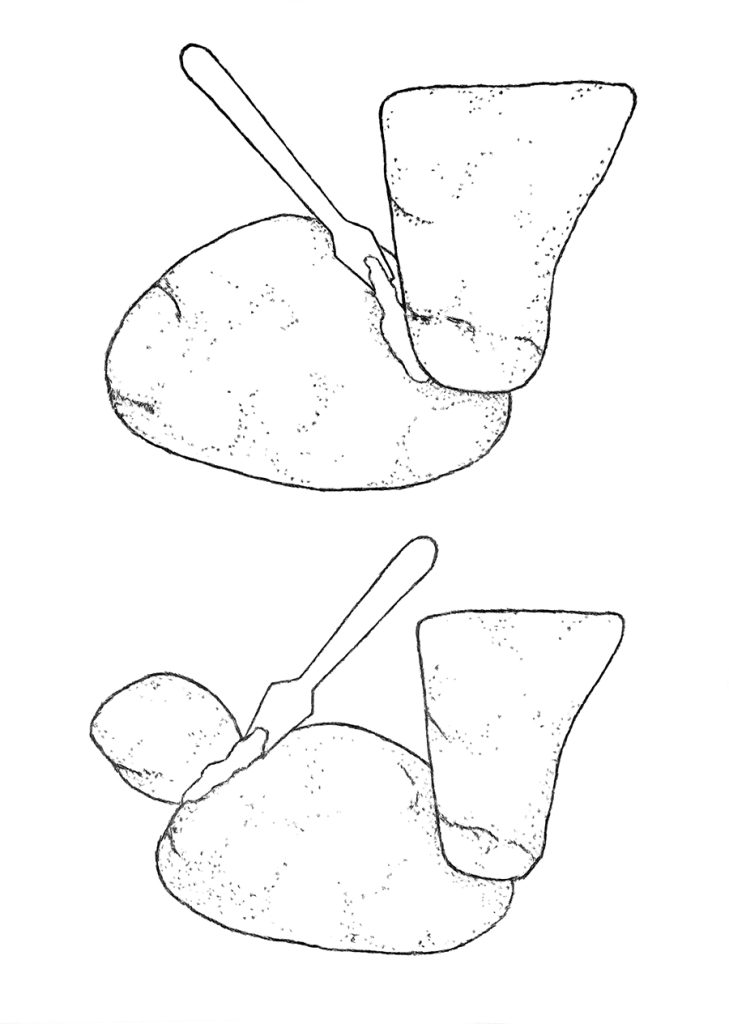

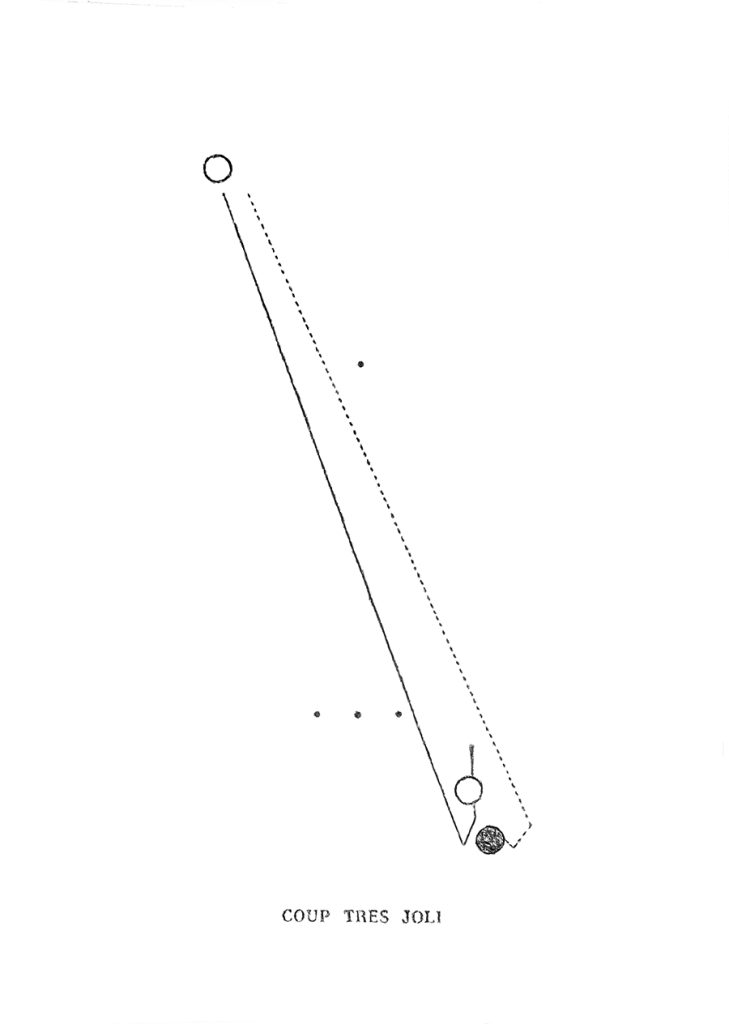

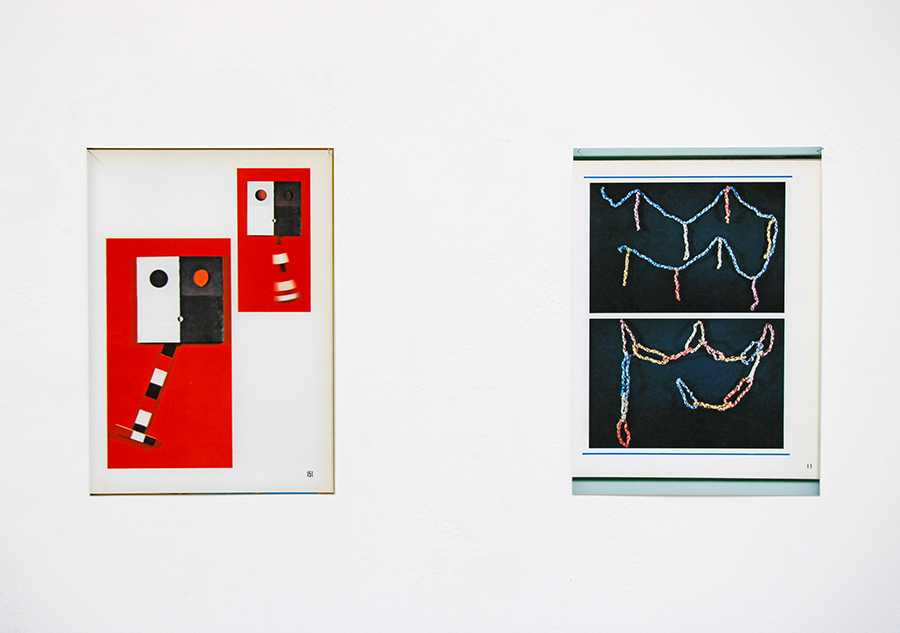

(…) On pourrait presque dire que Raphaël Van Lerberghe ne révèle rien sur ces images, écrit Benoît Dussart. II organise plutôt leur présence. Jamais il ne les épuise dans une mise en forme où celles-ci seraient le point de départ et d’arrivée d’un cheminement tautologique. Au contraire, par de subtils jeux de recadrage, de masque ou d’amplification, elles sont exploitées comme ferment d’une expérience perceptive. Jouant malicieusement sur la transparence, la disparition ou la surinscription, Raphaël Van Lerberghe brouille les pistes et fait obliquer Ie regard en deçà ou au-delà des certitudes que nous nous étions promises. L’infime détail d’un trait, un fragment de photographie ou de texte sont autant de guides aventureux nous invitant à lâcher prise. (…) En ce cas, Raphaël Van Lerberghe s’approprie 32 pages d’un même livre correspondantes à ses 32 pages illustratives, un petit album publié chez 10/18 ; le titre, Sans titre 10/18, y fait référence. Et ces pages l’ont entraîné à y associer deux images imprimées, Page 151 (balancier), Page 11 (guirlande), ainsi qu’un dessin : Corps et pates. Oui, pates, judicieux compromis entre pâte et pattes, car comme me le précise l’artiste, il s’agit là de pattes en pâte à sel de cheval. J’ajouterais, pour ma part, que tout fait farine au moulin, lorsqu’on donne du corps à la pâte. Ceci, au rayon bricolage.

Il était temps de donner les détails nécessaires à l’exécution des escaliers. Le grand cousin avait dit à Paul de préparer ces détails ; mais Paul, comme on peut le supposer, ne s’en était pas tiré à son honneur et n’avait fourni que des traits parfaitement inintelligibles aux autres aussi bien qu’à lui-même, malgré les indications sommaires fournies par l’architecte en chef.

« Allons, dit le grand cousin, il faut nous mettre à cette besogne ensemble.

« Le père Branchu et le charpentier demandent les détails.

« Prenons d’abord le grand escalier et traçons sa cage Nous avons pour la hauteur du rez-de-chaussée, compris l’épaisseur du plancher, 4 mètres, 50 centimètres, les marches ne doivent pas avoir plus de 15 centimètres de hauteur chacune ; il nous faut donc compter trente marches pour arriver du sol du rez-de-chaussée au sol du premier étage. De largeur ou de pas, suivant le terme admis dans les constructions, une marche doit avoir de 25 à 30 centimètres, pour donner une montée facile ».

Eugène Viollet -Le-Duc, Comment on construit une maison. Histoire d’une maison. Paris, 1873.

Jacqueline Mesmaeker fait ici référence à l’histoire de l’art et à l’architecture, plus précisément à Viollet-Le Duc. L’escalier a les mêmes proportions que celles prescrites dans son oeuvre « Histoire d’une Maison », chaque marche a une hauteur de 15 cm et une profondeur de 30 cm pour monter facilement l’escalier, un escalier comme un quai en bord de Seine qui invite à la conversation.

Séquences. L’objectif de la caméra de l’artiste saute et danse devant le bouquet de fleurs, multipliant les prises de vue. C’est lui qui est en mouvement. Souvent Jacqueline travaille en feuilleté, superposant les images. Ici, elle décompose le mouvement de la caméra et juxtapose les clichés. La photographie est à la fois filmique et picturale.

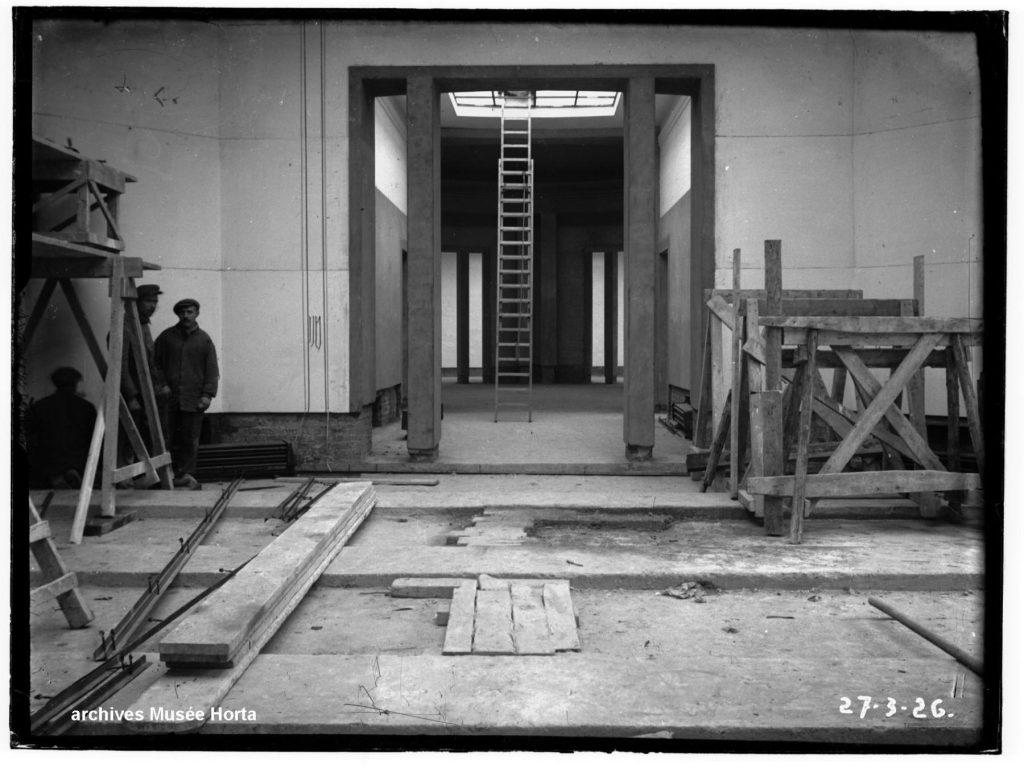

Pour l’exposition centenaire du palais des Beaux Arts de Bruxelles, aujourd’hui BOZAR, Sylvie Eyberg a décidé de revivifier Tout est réel ici, l’oeuvre de Jacqueline Mesmaeker, conçue en 2005 pour le Théâtre du Rideau de Bruxelles avec la collaboration d’Olivier Foulon et Raphaël Van Lerberghe. Les mêmes se sont remis à la tâche. Tout est réel ici évoque l’écrivain Paul Willems, figure majeure des Lettres belges qui fut également directeur du Palais des Beaux-Arts. Exposition accessible à BOZAR jusqu’au 21 juillet.

le communiqué :

En 2022, ce sera la fête à Bozar. Le 4 avril 1922, à l’Hôtel de ville de Bruxelles, le Palais des Beaux-Arts a officiellement vu le jour. C’est à cette date, en effet, que les bases juridiques de la construction de l’édifice et l’ambition d’en faire une maison des arts devenaient réalité. Les statuts de ce monument historique constituent le point de départ des célébrations du centenaire de notre institution, qui débuteront en avril 2022 par l’exposition Projet Palais et un programme festif. En concertation avec le commissaire Wouter Davidts, Bozar a convié une dizaine d’artistes à participer à cet anniversaire et les a invités à réfléchir, à travers de nouvelles œuvres, à ce qu’une maison des arts comme Bozar peut signifier aujourd’hui et pour l’avenir. Ils passent au crible l’institution actuelle et reviennent sur son passé. Nous vous proposons de faire de même. Découvrez quelques fragments de la longue histoire du Palais des Beaux-Arts. Plusieurs œuvres – sélectionnées par nos artistes – qui lui ont été prêtées au fil des ans feront même leur retour. Ne vous attendez pas à un compte rendu historique, mais à un récit artistique tourné vers l’avenir.

Le Projet Palais n’est que le début d’une longue série de commémorations célébrant l’inauguration et la vie du Palais. En effet, le 4 mai 1928, les salles d’exposition du Palais des Beaux-Arts ouvraient enfin leurs portes au public. Un public qui, un an plus tard, a pu assister à un premier concert dans la magnifique salle Henry Le Bœuf.

Artistes sélectionnés : Lara Almarcegui, Sammy Baloji & Johan Lagae & Traumnovelle, Lynn Cassiers, Jeremiah Day, Sylvie Eyberg, Liam Gillick, Auguste Orts, Annaïk Lou Pitteloud, Koen van den Broek, Belgian Institute Graphic Design.

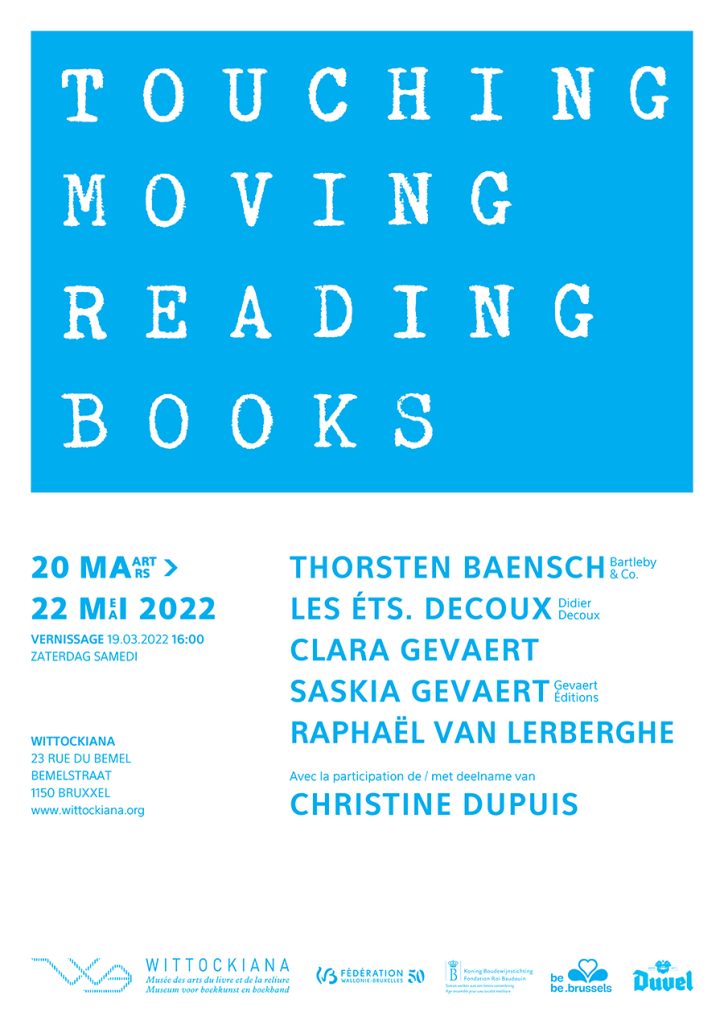

Raphaël Van Lerberghe participe à l’exposition Touching, Moving, Reading books à la Wittockiana à Bruxelles.

le communiqué de presse :

LABORATOIRE

Il est dit des livres – plus encore des livres apparentés à la création – que ce sont des objets qui déploient leur espace de présentation au fil des pages. Ils s’offrent souvent dans un rapport intime aux lecteur·rice·s qui les prennent en main, les ouvrent, les parcourent et les referment au bout d’un temps plus ou moins long.

Que gagnent alors les livres à être présentés dans une salle d’exposition ? Comment une exposition de livres peut-elle véritablement engager la lecture alors qu’elle est soumise à certaines contraintes de conservation des ouvrages qui entravent leur manipulation ? Comment préserver une forme d’intimité et de liberté de la découverte lorsque l’ouvrage est exhibé, soumis au choix de l’exposant·e ? C’est l’enjeu principal autour duquel s’attarde le projet Touching, Moving, Reading Books mené à la Wittockiana à l’initiative des Éts. Decoux.

Cinq créateur·rice·s sont invité·e·s afin de mettre au point des dispositifs ou des situations de lecture au sein de cette exposition publique. Tou·te·s mènent des activités exclusivement ou partiellement dédiées au livre. Iels sont artistes, éditeur·trice·s, relieur·se·s: Thorsten Baensch, les Éts. Decoux, Clara Gevaert, Saskia Gevaert et Raphaël Van Lerberghe. En appréhendant les livres aussi bien du point de vue de leur contenu que de leur matérialité, iels proposeront des approches surprenantes de la lecture en dialogue avec les fonds de la Wittockiana, à travers des installations visuelles, sonores et même culinaires, en collaboration avec Christine Dupuis.

Pendant deux mois, la Wittockiana se fait laboratoire, évoluant au rythme de ces expérimentations, par l’entremise des artistes invité·e·s qui feront vivre leurs propositions, mais aussi à travers d’autres performances et animations. Par ailleurs, une journée d’étude, proposant un regard méta-réflexif sur les recherches amorcées, ponctuera l’exposition et fournira le cœur d’une publication destinée à paraître à la fin de l’année 2022.

LABORATORIUM

Er wordt gezegd van de boeken – nog meer bepaald van boeken die verband houden met de schepping – dat het om objecten gaat die zichzelf over de pagina’s heen ontvouwen. Vaak bieden ze zich in een intieme relatie met de lezers aan die ze in de hand nemen, openen, doorbladeren en na een min of meer lange tijd weer sluiten.

Wat heeft het voor zin om boeken in een tentoonstellingsruimte te laten zien ? Hoe kan een tentoonstelling van boeken de lezer echt betrekken als ze onderworpen is aan bepaalde beperkingen op het gebied van conservering die de behandeling van de boeken belemmeren ? Hoe kan een vorm van intimiteit en vrijheid van ontdekking worden behouden wanneer het boek wordt tentoongesteld, afhankelijk van de keuze van de exposant? Dit is het belangrijkste onderwerp van het project Touching, Moving, Reading Books dat op initiatief van Éts. Decoux in de Wittockiana wordt uitgevoerd.

Vijf makers zijn uitgenodigd om leesapparatuur of -situaties te ontwikkelen binnen deze publieke tentoonstelling. Zij voeren allemaal activiteiten die uitsluitend of gedeeltelijk gewijd zijn aan boeken. Ze zijn kunstenaars, uitgevers of boekbinders : Thorsten Baensch, Éts. Decoux, Clara Gevaert, Saskia Gevaert en Raphaël Van Lerberghe. Door naar boeken te kijken vanuit het standpunt van zowel hun inhoud als hun materialiteit, zullen zij verrassende benaderingen van het lezen voorstellen in dialoog met de collecties van de Wittockiana, door middel van visuele, geluids- en zelfs culinaire installaties, in samenwerking met Christine Dupuis.

Twee maanden lang fungeert de Wittockiana als een laboratorium, dat op het ritme van deze experimenten evolueert, door tussenkomst van de vijf gasten die hun voorstellen tot leven brengen, maar ook via andere voorstellingen en activiteiten. Daarnaast zal een studiedag, die een metareflectieve blik op het uitgevoerde onderzoek biedt, de tentoonstelling begeleiden en de kern vormen van een publicatie die eind 2022 zal verschijnen.