Au Grand Curtius, du 10 mars au 1er mai

Féronstrée 136 4000 Liège

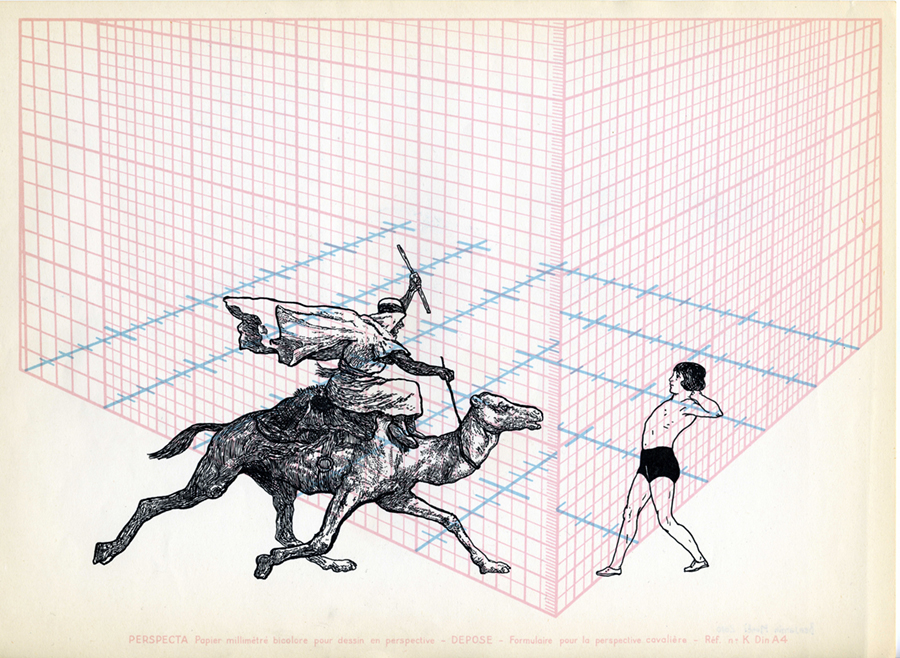

Pol Pierart

Existera, 2013

Acrylique sur toile libre, 170 x 223 cm

L’EXPERIENCE CONTINUE

De Pol Pierart, on connaît bien sûr la peinture, des acryliques sur toiles libres, parfois aussi grandes qu’un calicot, ses travaux sur papier, ses photographies au format d’une carte postale, un médium qu’il décline dans la simplicité du noir et blanc. A ces pratiques, ce glissement continuel d’un médium à l’autre, Pol Pierart a ajouté, au tournant des années 2000, la réalisation de films courts. Paraphrasant Paul Nougé, dont on sait que l’œuvre est capitale pour tout saboteur de langage, je serais tenté d’écrire qu’ainsi, « L’expérience continue »1, tant ces quatre média s’inscrivent dans une pure continuité, cette mise en jeu des mots, ces mots mis en Je, un continuum que l’artiste nuance en tirant parti des spécificités propres à chaque médium, – l’amplitude de la peinture, l’immédiateté des travaux sur papier, la mise en scène des photographies, le scénario des films – , soucieux, toujours, de travailler de la façon la plus économe qui soit. Lorsqu’on l’interroge sur ses travaux, Pol Pierart, précise, non sans un soupçon de malice, qu’il n’a d’autre revendication au travers de ses créations que celle de tout un chacun : changer le monde ! « La prétention ridicule de ce dessein, ajoute-t-il, ne vous échappera pas, mais ce qui importe réellement, c’est d’aller constamment dans ce sens ». Discret, Pol Pierart agit avec une constance non démonstrative, « qui a ceci d’imprévisible qu’elle continue de retenir le regard et de bousculer nos habitudes de vision »2.

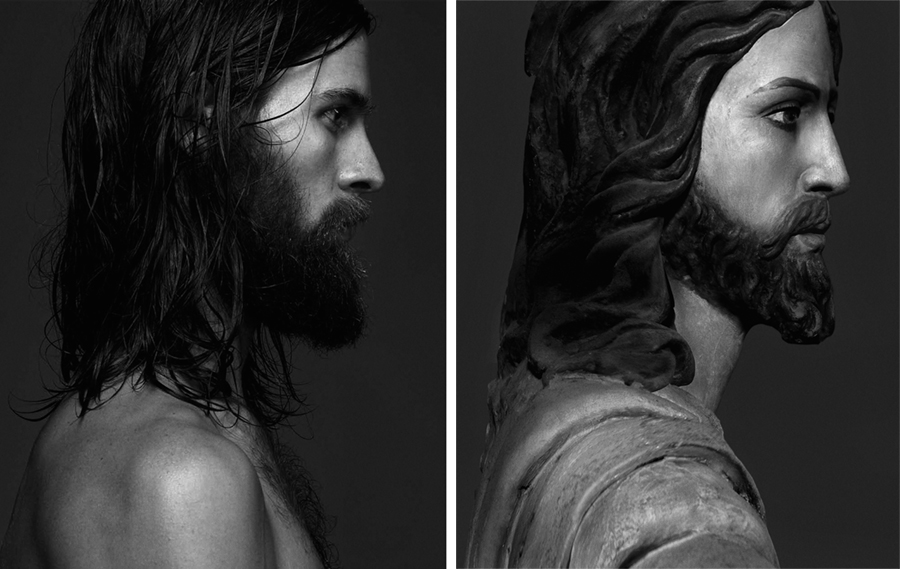

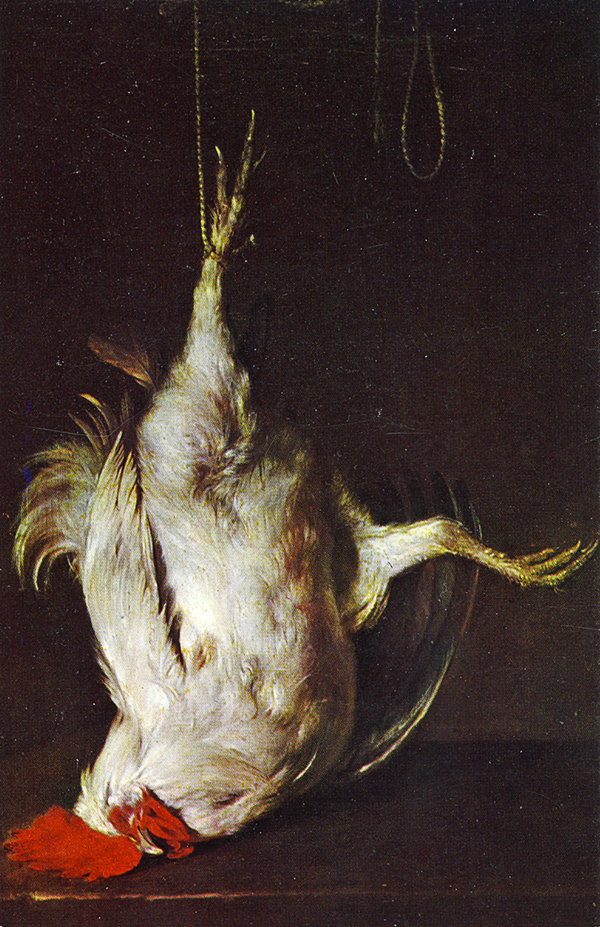

J’ai lu, un jour, que les photos de Pol Pierart étaient « trompeuses et drôles, affichant leurs faux airs de natures mortes et leurs vraies bizarreries »3. Drôles, pas toujours, drôlement lucides, certainement. Son éditeur les argumente en les qualifiant de photographies calembourgeoises4 ; l’adjectif est singulier. La plupart du temps, ce sont de petites mises en scène appariant des mots et des objets. Des cartons – cartels, des écriteaux, parfois des inscriptions interagissent avec les objets posés dans le champ, voire, lorsque l’artiste quitte l’atelier, avec le paysage urbain. Ce sont de courtes phrases qui fonctionnent comme des énoncés aphoristiques, de petites sentences péremptoires ; elles résonnent comme des slogans, des lieux communs, des phrases de routine, des truismes proverbiaux ou des annonces publicitaires. Pol Pierart substitue une lettre, un phonème pour un autre, il remplace un mot par un autre qui lui est proche, phonétiquement ou sémantiquement. Il bouscule les isotopies, il cherche une efficacité toute perlocutoire, il détourne et modifie le sens; plus simplement, il considère le langage comme une pâte à modeler, en toute irrégularité.

Bon nombre de ces courtes affirmations sont en effet des calembours, ces jeux de mots fondés sur une similitude de sons recouvrant une différence de sens. On repensera aux aphorismes de Paul Nougé, encore lui. « On sait ce que parler veut rire ». « A l’humour à la mort ». Dans ses « Notes sur la poésie »5, le poète surréaliste s’explique sur ses relations particulières au langage. Celui-ci, estime Nougé, et particulièrement le langage écrit, est tenu pour un objet, un objet agissant sans doute, c’est à dire capable à tout instant de faire sens, mais un objet détaché de qui en use au point qu’il devient possible, dans certaines conditions, de le traiter comme un objet matériel, une matière à modifications, à expérience. Dans l’œuvre de Pol Pierart, le langage est un objet modifiable à la manière d’un objet matériel, ces cartels et écriteaux dans l’image, que Pol Pierart met d’ailleurs en relation avec d’autres objets matériels, un ours en peluche, un squelette, un crucifix, des espadrilles, une mappemonde, un gant, toutes sortes d’objets courants et sans prestige. Ses mises en scènes sont simples et directes, percutantes. Tout appartient au quotidien du langage et de la vie. Un rien suffit à donner du sens. Il s’agit de « prendre les éléments de la création aussi près que possible de l’objet à créer, jusqu’à tendre à cette situation idéale où la chose souhaitée naîtrait, par l’introduction d’une seule virgule »6 : c’est là encore la leçon nougéenne. Escamoter une lettre dans un mot suffit parfois à en changer le sens. Ou même une partie de lettre. « Je me sens bien », tracé en majuscules, se transforme en « je me sens rien » dès le moment où l’artiste pose simplement le doigt sur la base du tracé de la lettre B. Un doigt, qu’il se permet d’ailleurs d’écrire « je doigt » dès que celui-ci se fait injonctif. Lorsqu’un un char d’assaut miniature écrase un petit squelette désarticulé, c’est « en char et en os ». Un inquiétant gant de cuir noir posé comme un rapace sur une mappemonde évoque « la loi du plus fort / la loi du plus mort ». Certaines de ces images sont de véritables Vanités, d’autres évoquent la difficulté d’être, l’inconvénient d’être né, l’inéluctabilité de la mort. « Un pied devant l’autre, les deux pieds devant ». De sa bêche, l’artiste retourne son jardin, c’est « Faire labour », une bêche à laquelle il accroche, plus tard, un écriteau tranchant : « Terre à taire » et qui, in fine, lui permet de creuser sa propre tombe car « Mourir, c’est finir le moi ». D’ailleurs, « tant qu’à mourir, autant le faire soi-même ». Pol Pierart pointe toutes nos angoisses existentielles, il épingle nos contradictions. « Exceptez-moi comme je suis ». Ses satires portent sur l’hypocrisie ou l’égarement religieux, « Prions – prisons » ; il souligne les cruautés planétaires, les injustices sociales, – « home street home » -, ou la simple difficulté d’être ensemble : « haine – humaine », « tout seul, on est rien, ensemble on est trop ». Ainsi passe-il du registre le plus trivial ou même atmosphérique car « Même la pluie tombe de travers » -, au registre le plus grave: « tout baigne – dans le sang ». Le calembour est ludique, l’intention, elle, est grave. Grave, grinçante même, drôle ou tendre à la fois. En un mot, de toute humanité et de toute inquiétude.

Le lien qui s’établit entre l’émetteur et le destinataire du jeu de mots nougéen, écrit Geneviève Michel7, est celui de l’éveilleur à l’éveillé : la légère distorsion éveille, en effet, l’attention, la curiosité, l’intérêt du lecteur; et le décalage de sens est sensé conduire le lecteur – regardeur attentif, réceptif, à une réflexion, à une remise en question, à un enrichissement de l’esprit. Pol Pierart n’a jamais considéré la création comme une fin ne soi, mais bien comme une adresse au spectateur. Par ses photographies, il nous apostrophe et nous éveille. Il s’est toujours revendiqué des phylactères de son enfance. Les grandes grèves de la sidérurgie liégeoise l’ont également marqué : revendications, calicots, panneaux et écriteaux ont influé son imaginaire. Il y a une similitude entre le slogan, qu’il soit publicitaire, social ou politique, et l’énoncé poétique, en ce sens qu’ils utilisent les mêmes ressources de la langue, bien que leurs fins soient évidemment différentes. Souvenons-nous de « la publicité transfigurée » de Nougé (1927), cette action où le poète promène dans les rues de Bruxelles un placard géant sur lequel est écrit : « Ce boulevard encombré de morts. Regardez vous y êtes »8. L’action, à l’époque, est passée parfaitement inaperçue, valeur d’usage du placard et valeurs d’échanges que celui-ci véhiculait complètement parasitées l’une par l’autre. On comprend dès lors mieux cette constance discrète, lucide et décidée de Pol Pierart. L’expérience continue, certes.

Si ses photographies agissent comme des apostrophes, la peinture, quant à elle, autorise l’artiste à saisir la présence physique du mot, de façon plus essentielle, plus existentielle même. Un mot ou deux, rarement plus, quel que soit le format de la toile libre qu’il investit, un lettrage simple, libre, normalisé. Biffures, ratures, tracés d’épaisseur différentes : le mot ici se transfigure offrant tout son potentiel polysémique. C’est là cette qualité spécifique du médium car, plus encore dans ses toiles et travaux sur papier, les mots sont aussi graphies, cette matérialité que l’artiste triture du pinceau de façon volontairement imparfaite. Les toiles libres de Pol Pierart ne sont pas que calicots poétiques : il nous faut ici évoquer la couleur, la peinture au plein sens du terme, celle-ci qui – à propos – se met si difficilement en mots. Ceux de Pol Pierart s’étalent dans la couleur de ses toiles le plus souvent monochromatiques, une matière vivante que l’artiste traite toute en nuances. Le peintre évite la couleur pure, il œuvre en transparences, ne dédaigne jamais l’inachevé, opte pour les infinies tonalités de la couleur posée en couches successives. Ainsi tire-t-il parti des qualités ontologiques du médium.

S’ils sont aujourd’hui numérisés, les films de Pol Pierart, ont été réalisés avec une caméra super 8, un format que l’artiste a choisi non par nostalgie, mais bien pour l’aspect familier, voire même familial du format, son caractère courant et sans prestige, ce grain de l’image tellement pictural et si particulier. Les photographies de l’artiste sont de petit format, les films le seront aussi, dépassant rarement les trois minutes. En amont, ils sont très précisément écrits, la postproduction se résume dès lors à peu de choses. Le plus souvent, seul le bruit mécanique du projecteur accompagne le défilement des images. Pol Pierart renoue – c’est naturel – avec le cinéma muet : ses cartons, cartels et inscriptions prennent ici tout leur sens. A la fois scénariste, réalisateur et acteur de ses images, une seule complice prête son concours pour des scénarii en duo, aussi graves que drôles, parfois même désopilants. C’est, une fois encore, l’économie des moyens mis en œuvre qui prime ; ces films – sketches en sont d’autant plus percutants et incisifs. Réalisés pour la plupart dans l’environnement familier du cinéaste, ce sont des films courts cousus de petites choses décousues, de celles qui tissent le quotidien. L’un ou l’autre sortent de ce cadre domestique, tel cet « Autoportrait avec ma ville » (2005), une longue déambulation au gré des paysages urbains, des enseignes et inscriptions en tout genre que le cinéaste repère et associe, phrasant ainsi l’espace urbain : «dans une ambiance de joie», «liquidation», «Bourgeois», «crise», «monstres», «donner sa vie», «tu dois collaborer» se succèdent au fil des plans, littéralement extraits du paysage urbain. On repensera au détournement dialectique situationniste, à la théorie de la dérive de Guy Debord, cette technique de passage hâtif dans des ambiances variées, indissociablement lié à la reconnaissance d’effets de nature psycho géographique et à l’affirmation d’un comportement ludique et constructif, une dimension qui, c’est sûr, plane sur toute l’œuvre de Pol Pierart, comme une attitude inscrite au cœur même du travail.

Jean-Michel Botquin

Liège, février 2016.

1 Marcel Mariën est à l’origine des deux volumes de Nougé publiés en 1956 et 1967 (aux éditions Les lèvres Nues, repris en 1980 et 1981 à l’Age d’Homme, coll. Cistre Lettres différentes) et intitulés respectivement Histoire de ne pas rire et L’expérience continue.

2 Julie Bawin, « Je peins donc nous sommes », L’humanité de l’art selon Pol Piérart, dans l’Art Même #34, 2007.

3 Philippe Dagen, « Pol Pierart, acrobate des doutes », dans Le Monde, 8 décembre 2002.

4 A l’occasion de cette exposition, les Editions Yellow Now éditent un sixième volume des photographies de Pol Pierart : « Mon plus beau Posthume ».

5 Paul Nougé, Notes sur la poésie, dans Les Lèvres Nues, n°3, octobre 1954

6 Paul Nougé, Pour s’approcher de René Magritte, repris dans Histoire de ne pas rire, Les lèvres nues, Bruxelles, 1956

7 Geneviève Michel, Paul Nougé, la réécriture comme éthique de l’écriture, Université de Barcelone, 2006

8 Michel Biron, Le refus de l’œuvre chez Paul Nougé, dans Textstyles, n°8. Novembre 1991. Surréalismes de Belgique.

Pol Pierart

Tout seul on n’est rien, ensemble on est trop, 2008

Photographie NB, tirage argentique sur papier baryté, 9,8 x14,2 cm. Edition 10/10

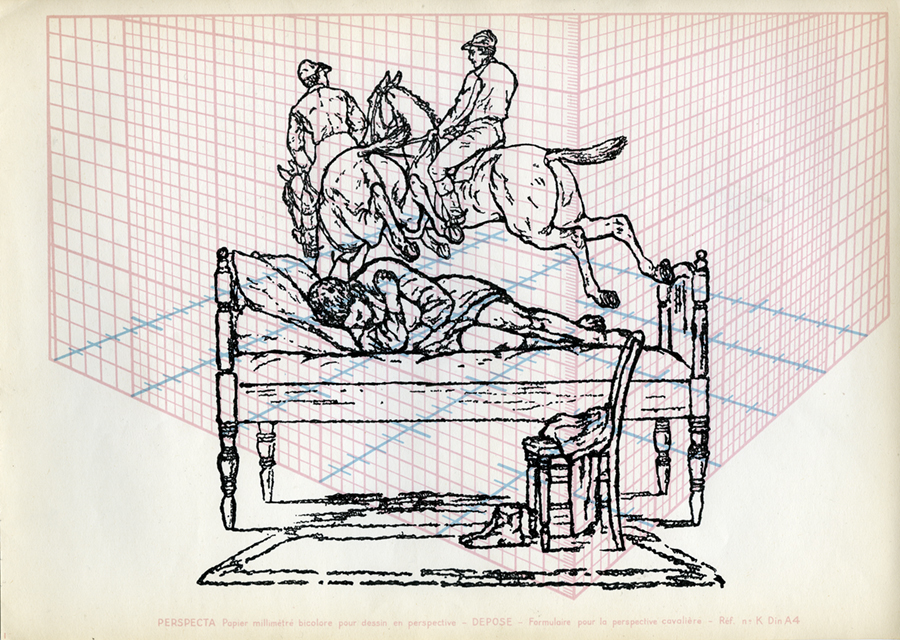

Pol Pierart

Las, 2009

technique mixte sur papier, 42 x 50 cm

[sociallinkz]