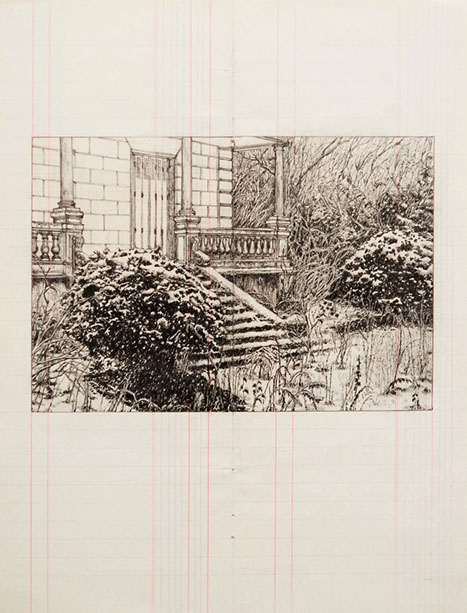

Valérie Sonnier, 2015

Raray, mercredi 26 septembre

crayon et cire sur papier, 95 x 210 cm

RARAY

C’est à l’occasion de la préparation d’une exposition sondant les rapports que l’art contemporain entretient avec l’œuvre de Jean Cocteau, une exposition écrite par Dominique Païni, que les pas de Valérie Sonnier la mènent, très naturellement, près de Senlis, au château de Raray. Depuis 1945, le nom du château de Raray est indissociable de celui de l’écrivain et cinéaste. Dès l’après-guerre, le cinéma se tourne vers un genre nouveau, le réalisme. Cocteau décide alors de prendre le contre-pied de cette orientation et d’adapter pour le grand écran le célèbre conte de Madame Leprince de Beaumont – lui-même écrit sur un thème récurrent depuis l’Antiquité -, La Belle et la Bête. Cocteau filmera à Raray en septembre 1945 une grande part des scènes extérieures de son film.

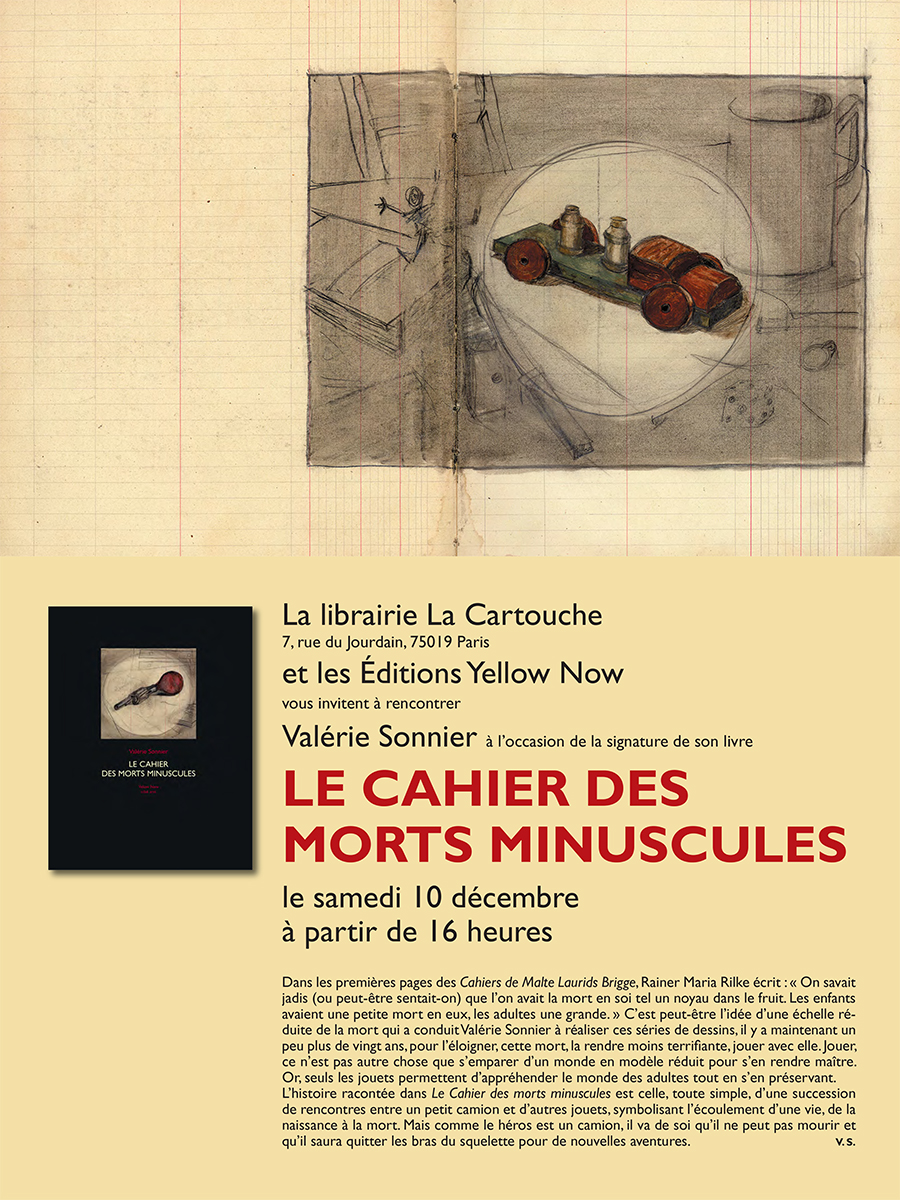

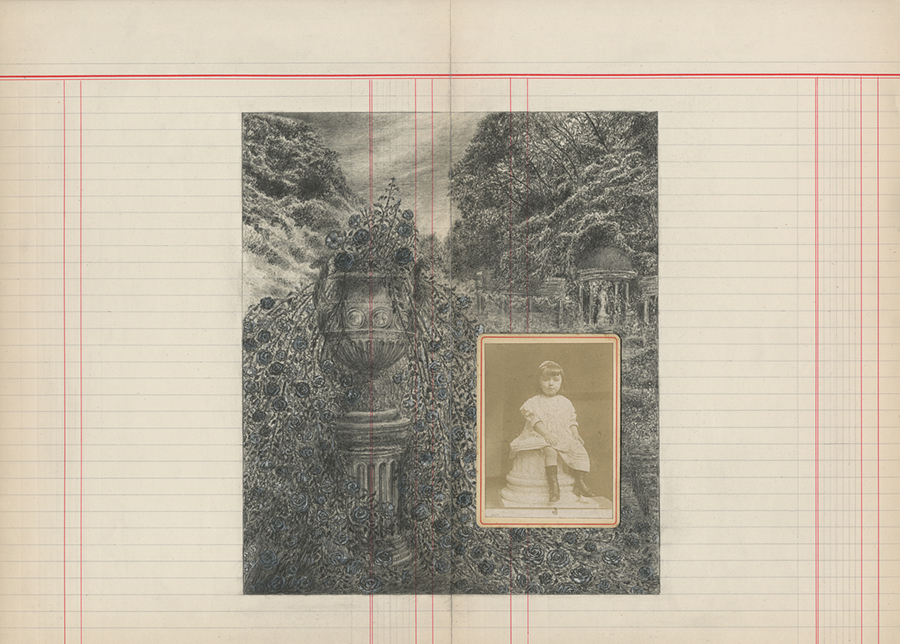

Dans son travail, Valérie Sonnier a déjà fait allusion au chef d’œuvre de Cocteau. Depuis 2007, elle mène un grand œuvre méticuleux : peindre en toutes saisons, tous les rosiers du jardin de la maison de son enfance, cet épicentre de l’ensemble de son œuvre. En représentant ces roses du jardin, Valérie Sonnier arrête le fugitif saisonnier en un improbable relevé précis de l’éphémère. Elle conjure ainsi la perte et le deuil, les nourrissant de réminiscences vivaces. Et c’est à la Belle et la Bête, qu’elle décide de faire référence. Le titre de cette série de toiles, «Tout sauf mes roses», renvoie à la réplique de la Bête au père de la Belle : «Vous volez mes roses qui sont ce que j’aime le plus au monde. Vous jouez de malchance, car vous pouviez tout prendre chez moi, sauf mes roses. Et il se trouve que ce simple vol mérite la mort».

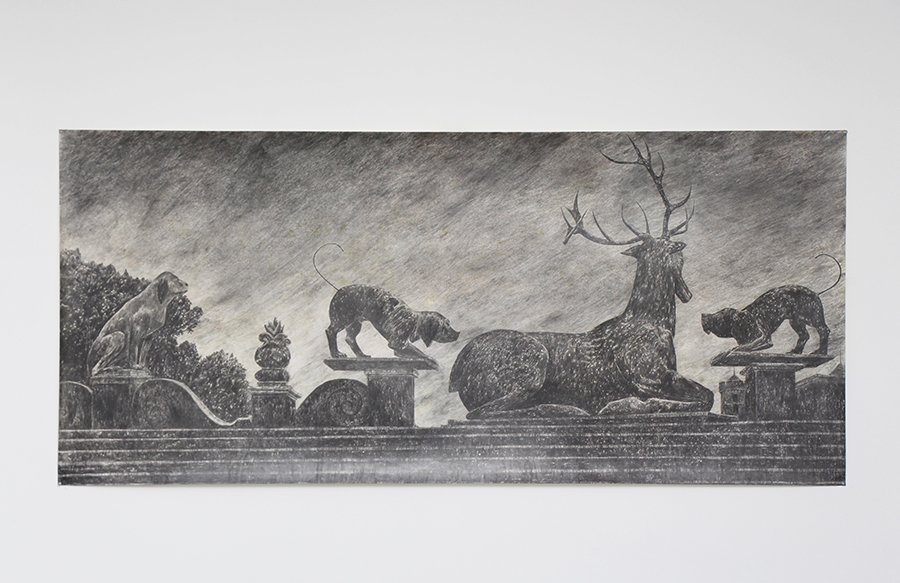

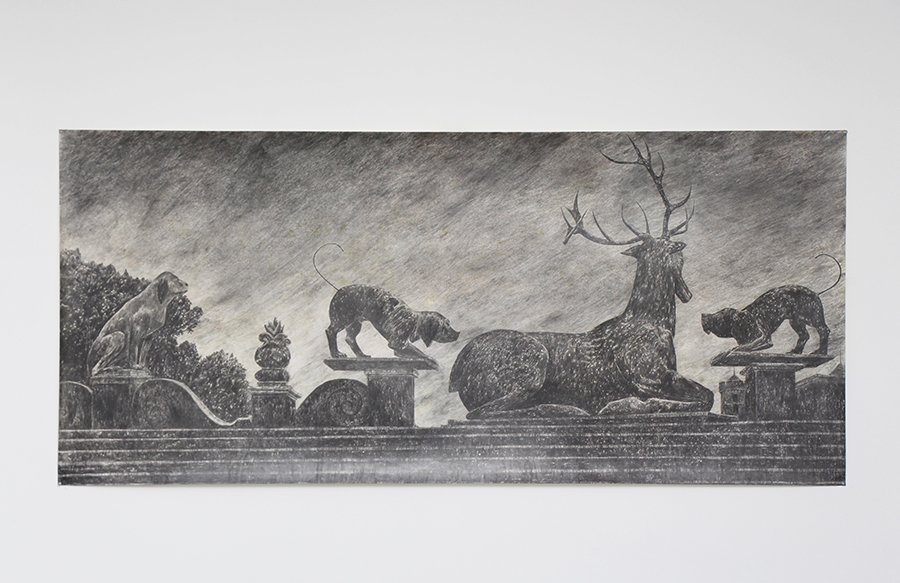

Ce sont bien sûr ces singulières et uniques haies cynégétiques érigées au début du 17e siècle, sans doute par des artistes italiens, qui ont attiré Cocteau à Raray. Très porté sur l’onirisme, le cinéaste va mettre dans son film autant de merveilleux que possible mais aussi une dose mesurée de psychanalyse et de surréalisme. Il a scruté les gravures de Gustave Doré. Il est sensible à la beauté des lieux et trouve l’endroit suffisamment «étrange» pour l’atmosphère fantastique de son film. Cocteau évoquera le surgissement d’ «une beauté accidentelle». Ces deux longues balustrades monumentales au nord et au sud de la cour du château, leurs portiques, niches, plein cintres et frontons enroulés participent à l’envoûtement. Le cerf, le sanglier et cette quarantaine de chiens de chasse assis ou à l’affût composent un décor minéral que Gustave Doré aurait pu faire sien, fusion entre le réalisme et la merveille. Et Cocteau conçoit son film comme une machine imaginaire qui extériorise des images intérieures, lui qui estime que le spectateur de cinéma doit pouvoir «rêver debout» dans les salles obscures.

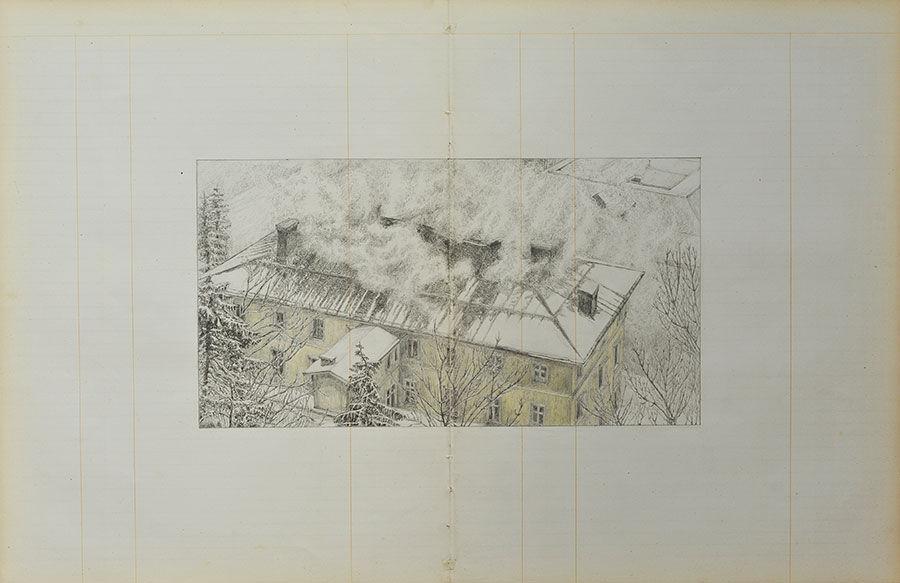

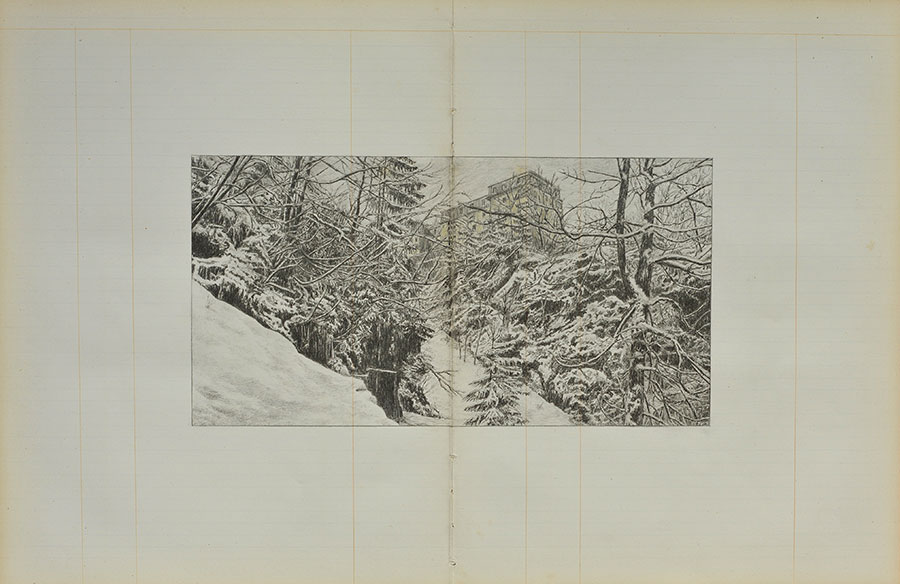

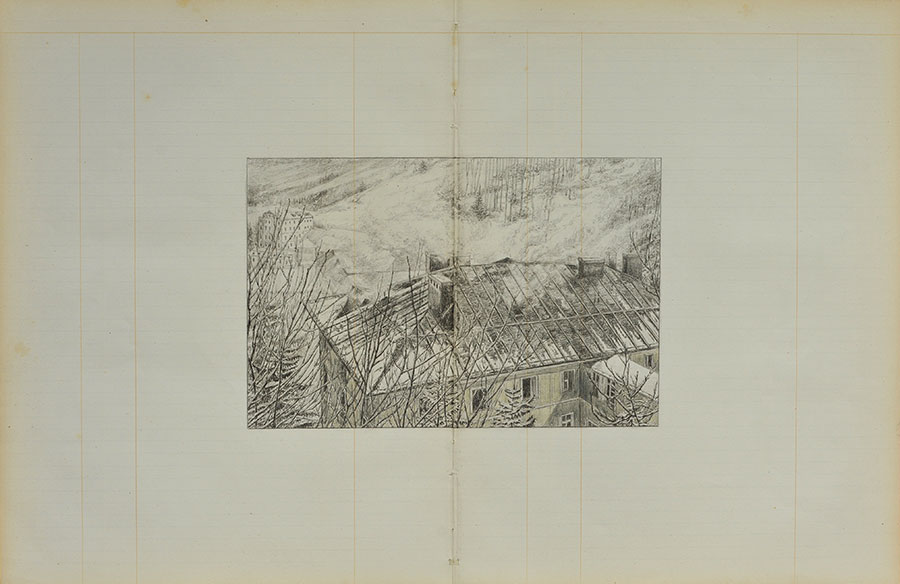

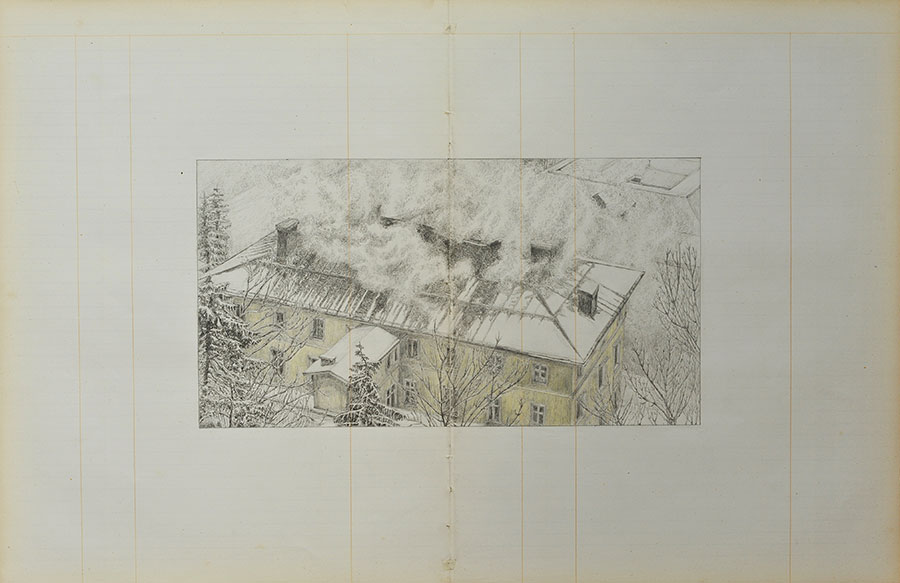

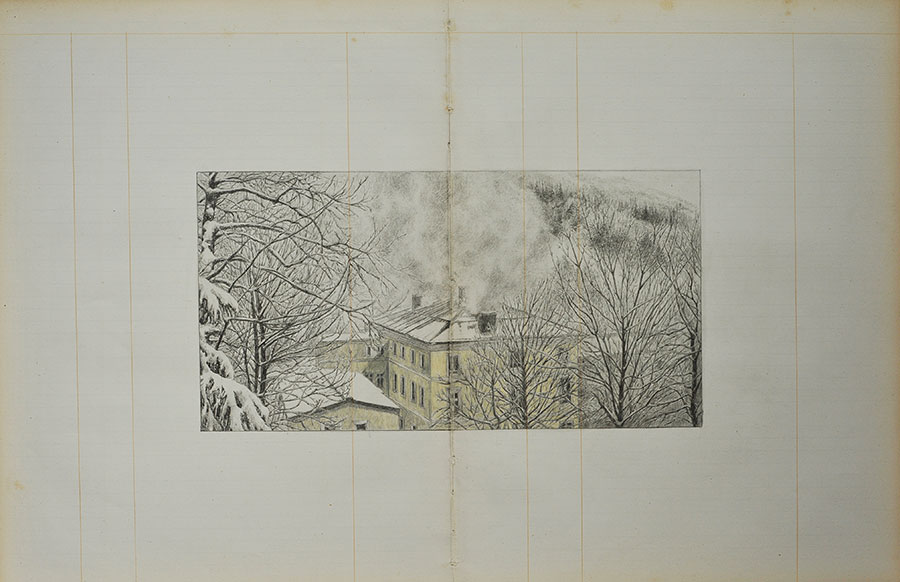

Les balustrades renaissantes de Raray sont en effet fantomatiques. Et cela ne pouvait qu’opérer une forte attraction sur Valérie Sonnier. Cette maison de la rue Boileau à Versailles, qu’elle a dessinée et dessine encore sous tous ces angles, le jardin qui l’entoure, d’autres lieux comme aujourd’hui cet hôtel de Bad Gastein en Autriche qu’explore son crayon, ces lieux sont peuplés de fantômes. Volontairement, Valérie Sonnier renoue avec les chasses aux fantômes de l’enfance, avec cette magie illusionniste d’une apparition bien réelle qui exerce, c’est un fait, des effets singuliers de fascination. Dès l’apparition de son fantôme dans le film «Des pas sous la neige» qu’elle réalise en 2011, – en réalité un ami caché sous un drap de lit et quelques effets très simples appliqués lors du montage – , j’ai repensé au cinéma de Georges Méliès, aux spectres comiques de son «Château du diable» (1896), aux fantômes évanescents et aériens qui surgissent par enchantement au dessus du «Chaudron infernal» (1902), ces œuvres d’une époque où la confrontation entre photographie spirite, spectacles de magie, pratiques médiumniques et celles du cinématographe laissent le spectateur littéralement sidéré, happé tant par ce qu’il voit que par la manière dont il voit, sans plus aucune mise à distance. Les trucages astucieux et les procédés filmiques de La Belle et la Bête (Josette Day placée sur une planche à roulettes glisse en direction de la caméra, dans une subtile inversion du mouvement du plan) témoignent de la liberté et de l’inventivité sans borne de Cocteau, qui renoua, lui aussi, avec Méliès et les origines foraines du cinématographe.

A Raray aussi, tandis qu’elle dessine cette haie cynégétique, ce cerf et ces chiens qui surgissent dans le film de Jean Cocteau, apparaissent des fantômes. Volontairement, Valérie Sonnier cadre la monumentale balustrade «comme au cinéma». Tout comme dans les dessins du ballet érotique de Skeleton et de sa poupée, cette autre veine que poursuit et qui poursuit l’artiste, l’inerte – ici le minéral – et le vivant ne font plus qu’un. Il n’est même pas nécessaire de représenter la Belle et la Bête encadrant le Cerf du portique, tels que Cocteau les fit apparaître. Ils sont là, tous deux fantomatiques, présence du souvenir individuel et de l’inconscient collectif, convoquant à nouveau tous les imaginaires. Lorsque Yves de La Bédoyère, propriétaire du château en 1945, évoquera les semaines de tournage du film, il dira : « J’ai prêté mon terrain de jeu. Les balustrades, c’était l’endroit où j’avais mes petites voitures. Et même dans la cour d’honneur, il y avait encore des trous de bombe. Et dans ces trous de bombe, j’avais mes garages à petites voitures. Je les rangeais à la maison mais, j’avais mon terrain de prédilection à cet endroit-là ». Et d’ajouter à propos du film : «C’est beaucoup plus qu’un souvenir d’enfance. C’est une allégorie tellement exceptionnelle que je la savoure même encore quand je vois le film aujourd’hui». Raray est devenu le terrain de jeu de Valérie Sonnier. Tout comme Cocteau, elle extériorise des images intérieures. Le fantôme qu’elle y photographie est peut-être celui de la Belle, de la Bête, de Cocteau, du film qu’elle découvrit enfant, du conte qu’elle a lu, de tous les contes. C’est, en fait, le fantôme de tous ses fantômes. L’impeccable minutie du trait de ses dessins qu’elle recouvre de cire et qui nous happent restitue cette minéralité des balustrades de Raray, mais je ne jurerais pas qu’un soir le cerf et les chiens qu’elle a dessinés ne se mettent à s’animer et disparaissent dans la forêt voisine.

[sociallinkz]